مقدمة:

من منا لا يعرف رسّام الكاريكاتير ناجي العلي؟ إنه صاحبُ ألذع ريشة في العالم، تلك الريشة التي لم تستثنِ أحداً؛ يتذكر الجميع لمَّا استبدلَ عبارة: «بيروت خيمتنا الأخيرة»، بعبارته الشهيرة: «محمود خيبتنا الأخيرة»، وذلك ردّاً على استعداد الشاعر الراحل محمود درويش محاورة الكُتَّاب الإسرائيليين، بدعوى «اختراق جبهة الأعداء».

ناجي العلي هو أبرز رموز القضية الفلسطينية التي دافع عنها بكل ما يملك، وجعل حياته وحريته فداءً لفلسطينَ التي أحبّها بكل جوارحه، حتى أنه كان يحسّ في بعض الأحيان، أن فلسطين ملكٌ خاصٌ له، لن تعود بالحلول الترقيعية، والانهزامية، بل إمّا أن تعود مرة واحدة، أو لا تعود.

في هذه المقاربة لفكر ورسومات ناجي العلي، سنسلّط الضوءِ على مجموع القيم، الإنسانية والحضارية التي تشبّع بها هذا الرسامُ الفذّ، وناضلَ بصلابةٍ منقطعة النظير، من أجل نشرها وتعميمها أولاً، ثم تحصينها وحمايتها ثانياً، تلك القيم التي تمثل المشترك بين الجميع.

مقاربة فكر ورسومات ناجي العلي، تتغيّا الوقوفَ عند معالم جبهة الممانعة التي عمل على تأسيسها، فناجي العلي شكّل فكراً نضالياً، تجشَّم فعل التصدّي لقوى التفكك والتشتّت، ووقف سداً منيعاً أمام دعاة التطبيع، والعربدة، والهرولة، وناهض بشدة أصحاب المقاربات الكسولة، لأنه كان ينشد بناء جيلٍ متمسكٍ بالثوابتِ، فقد كان ينشد بناء جيل مُمَانِعٍ، إنه جيلُ البندقية.

سوفَ نُقاربُ الممانعة في فكر ناجي العلي عبر التعريف به في مبحث أول، لأن سيرته النضالية شكّلت، وما زالت، نبراساً لجبهات المقاومة والممانعة والتحرير، على أن نحلل في المبحث الثاني الذي يليه، منظومة القيم التي شكلت العمود الفقري في فكر ناجي العلي، وعلى رأسها قيم الدفاع عن ثوابت الوطن والأمة، تلك القيم الراسخة التي لا تقبل المساومةَ أو التفريطَ، وقيم الدفاع عن الكرامة، وقيم الاصطفاف إلى جانب الضعفاء والمسحوقين، وكذا قيم الثبات ومجابهة المحتل بإيمان قوي بعدالة القضية. أما في المبحث الثالث والأخير، فسنعمدُ إلى تفكيك منظومة الشخوص والرموز التي استعانَ بها ناجي العلي، لتوصيل تلك القيم، وبناء جسرٍ تواصلي، تفاعلي، مع أكبر قدر ممكن من القراء على امتداد الوطن العربي.

أولاً: ناجي العلي… سيرةُ ضميرِ الثورةِ

ولد ناجي سليم حسين العلي عام 1936، في «قرية الشجرة»، الواقعة بين الناصرة وطبريا في الجليل الشمالي من فلسطين، وكغيره من أبناء جيله، شـُرِّدَ، وطـُردَ، وهـُجـِّرَ، وأبُـعِـدَ عام 1948، إبَّان صدور قرار التقسيم الأممي الظالم (القرار الرقم 181)، فنَزح مضطراً وعائلته مع أهل «قرية الشجرة»، نحو «بنت جبيل» (لبنان)، فكانوا من «المحظوظين» لمّا وجدوا لهم موطئ قدمٍ في «مخيم عين الحلوة» (شرق مدينة صيدا)، الذي قال عنه: «أنا من عين الحلوة، مثل أي مخيّم آخر. أبناء المخيمات هم أبناء أرض فلسطين، لم يكونوا تجاراً وملاكاً، كانوا مزارعين فقدوا الأرض، وفقدوا حياتهم، فذهبوا إلى المخيمات. أبناء المخيمات هم الذين تعرّضوا للموت، ولكل المهانة، ولكل القهر، وهناك عائلات كاملة استُشهدت في مخيماتنا». من خلال ما سبق، يقدم ناجي العلي صورة مكثّفة عن حياة المخيّم، فالذين نزحوا نحو المخيّمات، لم يفعلوا ذلك عن طِيب خاطرٍ، بل مرغمينَ تحت تهديد الآلة العسكرية الثقيلة، وهم هناك ليس للسياحة، أو لقضاء عطلة، بل ليتجرّعوا مرارة الاغتراب عن الوطن، وليذوقوا كم هو أليم امتهان الكرامة، سواء كنتَ في «عين الحلوة»، أو في غيرها، وليعرفوا كم هو قاسٍ شظف العيش. فناجي يؤكد أنه لم يكن من التجار، أو الملاكين الكبار، بل كان من عائلة كادحة فقيرة، معدمة، تزرعُ الأرض، وتأكلُ مما تجود به عليهم.

دَرَسَ العلي في مدرسة «اتحاد الكنائس المسيحية»، ولمَّا حصل على شهادة من تلك المؤسسة، تعذَّر عليه استكمال دراسته، فاتجه إلى العمل في البساتين، لكن بعد مدة قصيرة، سافر إلى طرابلس اللبنانية، ليتَعلَّم حرفة في المدرسة المهنية، حيث مكث فيها سنتين، ثم غادر نحو العاصمة، إذ عمل في ورش صناعية عديدة.

في سنة 1957، سافر إلى العربية السعودية، بعد أن حصل على دبلوم في الميكانيكا، وأقام هناك لسنتين اثنتين، حاول بعدها الانتماءَ إلى «حركة القوميين العرب»، غير أنه أُبعِدَ من التنظيم سبب عدم انضباطه في العمل الحزبي، ليُصدِرَ عقب ذلك نشرة سياسية بخط اليد سمّاها الصرخة.

لقد كان حلم ناجي العلي أن يَدرس الفنَّ، ويتخصص في الرسم، ولتحقيق ذلك الحلم ولج الأكاديمية اللبنانية للرسم عام 1960، إلا أنه نتيجة ملاحقته من قِبَلِ الشرطة اللبنانية، لم يتمكّن من تحقيق حلمه، لأنه كان زبوناً وفيّاً للسجون البيروتية.

عمل العلي في العديد من الصحف والمجلات، منها: مجلة الطليعة الكويتية (1963)، وجريدة السياسة الكويتية (1968 – 1975)، وجريدة السفير (1974 – 1983)، وجريدة القبس (1983 – 1985).

إضافة إلى امتهانه مهنة المتاعب، فإنه انتخب سنة 1979، رئيساً لرابطة الكاريكاتير العرب، وشغلَ أيضاً عضوية الأمانة العامة لاتحاد الكتّاب والصحافيين الفلسطينيين، وقد شاركت رسوماته التي بلغت الـ 40 ألف رسم في عشرات المعارض العربية والدولية، وأصدرَ ثلاثة كتب خلال الأعوام 1977 و1983 و1985، ضمّت مجموعةً من رسومه المختارة، وقد كان يتهيأ لإصدار كتاب رابع، إلا أن قوى الغدر لم تمهله طويلاً.

وتجدر الإشارة إلى أن أبا خالد وأسامة وليال وجودي و«حنظلة» متزوج من السيدة وداد صالح نصر، من بلدة صفورية في فلسطين.

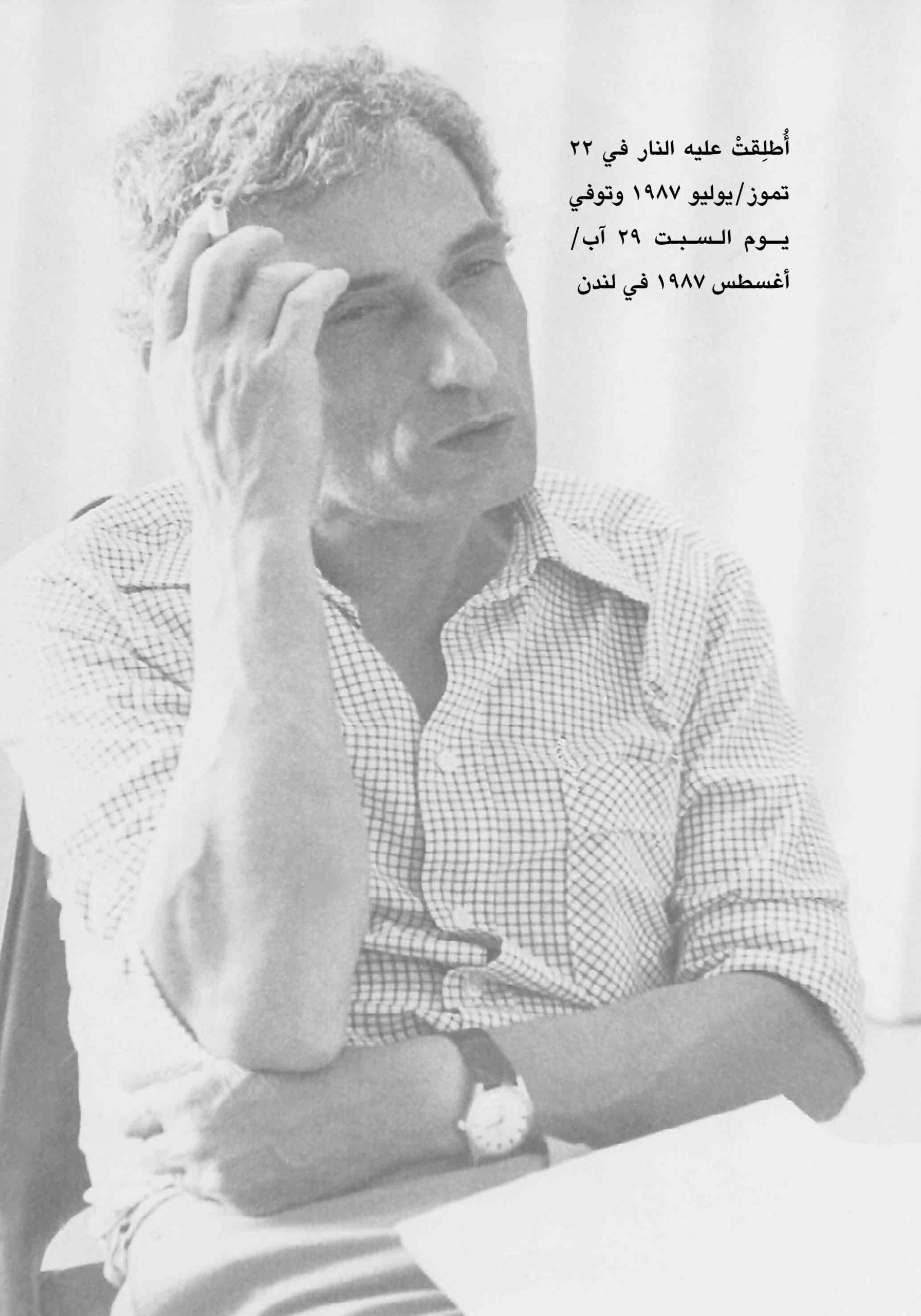

اغتيل ناجي العلي في لندن يوم الأربعاء 22 تموز/يوليو 1987، وتوفي يوم السبت 29 آب/أغسطس 1987، متأثراً بإصابته برصاصة غادرة من مسدس كاتم للصوت.

ثانياً: الممانعة في فكر ناجي العلي… رؤية واضحة لصراع الإرادات

هل رحل ناجي العلي حقيقةً، بعد عملية الاغتيال الجبانة التي نُـفـِّذت في جنح الضباب؟

كلّا، ناجي العلي لم يرحل، لأنه ليسَ شخصاً مادياً فحسب، بل إن ناجي العلي هو قضية، ناجي العلي فكر، ناجي العلي منظومة قيم، ناجي العلي رسالة في الحياة، ناجي العلي ممتد في الزمان والمكان، ولو وُوريّ جثمانه الثرى. ما زال ناجي العلي حياً يُرفرف بين ظهرانينا، مدافعاً عمَّا حاول طيلة عمره القصير أن يوصله إلى جمهوره العريض… إن ذلك ليس إغراقاً في الطوباوية الحالمة، بل هو شعور يتقاسمه كل محبٍ لناجي العلي، ولرفيق دربه حنظلة.

سنعتمد في هذا المقال على مجموعة من الأقوال، ومجموع الإصدارات التي تركها ناجي العلي، وسنحاول استنطاق العديد من الرسومات، لنبرزَ من خلالها عدداً من القيم التي ظل ناجي ينافح عنها من دون كللٍ أو مللٍ أو كسلٍ، على أن نحاول بعد ذلك، تحليل منظومة الشخوص والرموز التي وظّفها العلي في رسوماته، والتي بها عمل على إيصال تلك القيم التي تشبّع بها، في سياقٍ عامٍ لتحصينِ الذاتِ العربيةِ، وبناء جبهة ممانعة قوية، ضد غزو فكري ثقافي لا يُـبـقـِي ولا يـَذر.

يقول العلي: «أنا ضد التسوية، ولكن مع السلام… وأنا مع تحرير فلسطين، وفلسطين هنا ليست الضفة الغربية أو غزة، فلسطين بنظري تمتد من المحيط إلى الخليج»، إن المنسوبَ المرتفع للوعي السياسي عند ناجي العلي جعله حذراً جداً من الخطاب السياسي الذي كان يتم تأبيده وتسيّده، وما زال، حول القضية الفلسطينية؛ خطاب يحاول قلبَ الحقائق التاريخية، والمساومة الخسيسة بين الجلاد والضحية؛ خطاب ملغوم، يحاول تحجيم القضية الفلسطينية، واعتبارها شأناً داخلياً، ضداً على فكرة التدويل، أي العمل على إفراغ القضية من أي بُعْدٍ دولي.

إن العلي يطرح «قيمة الكرامة» بغير قليل من الإلحاحية، إذ يلحّ في كون كرامة الإنسان الفلسطيني، ومن خلفه الإنسان العربي، تتجلى في سلام الشجعان، لا سلام الجبناء، سلام يحفظ أرض فلسطين من دعاة التقسيم، سلام ليس على حساب شعب سُلبت أرضه، سلام الأقوياء الذي يرفض التنازل عن أراضي 1948، ولا يقبل بالواقع الذي فـُرض بعد حرب 1967… إن الكرامة تتجلى في طرد المحتل من أرض فلسطين، ومن كل الأراضي العربية، لأنه لا معنى للكرامة في ظل القَبول بالأمر الواقع، والاستسلام لمنطق القوة، لا لقوة المنطق.

إن قيمة الكرامة تتخذُ أبعاداً عدة في فكر ناجي العلي، ومن تلك الأبعاد: عدم التفريط في الأرض تحت أي عنوان. يصرخ ناجي العلي قائلاً: «كلما ذكروا لي الخطوطَ الحمراءَ طار صوابي… أنا أعرفُ خطاً أحمر واحداً؛ إنه ليس من حق أكبر رأس أن يوقّع وثيقة اعتراف واستسلام لـ «إسرائيل»». إنها أرقى حالات الدفاع عن الكرامة التي امتهنت في مناسبات عديدة، فمن العارِ التفريط في الأرض باسم الحفاظ على الكرامة، إنه البهتان عينه. ناجي يقول لكل أولئك: كفى من الكذب والنفاق!، ناجي قالها مراراً: «لا أفهم المناورات، لا أفهم السياسة، لفلسطين طريق واحد ووحيد هو البندقية». إنه يرد رداً مزلزلاً على ذوي النفوس الخائرة من تجار المفاوضات، ومرتزقة الحوار، من موقع ضَعف. إنه يقول لهم: لا تتاجروا بالدماء الزكية الطاهرة للشهداء، ولا تعبثوا بمصائر الأسرى والمبعدين… لا تساوموا بمصير شعب له باع طويل في الشهامة والنضال والصمود في الميدان.

ارتباطاً بما سبق، يحاول العلي خلق نوع من الترابط بين «الكرامة»، كـ قيمةٍ أولى، وبين «الهوية»، كإشكالية، فالذين يعتقدون أن ناجي العلي فلسطيني، يجبُ عليهم أن يراجعوا هاته القناعة، وألا يعتبروها حقيقة ثابتة، لأن الثابتَ هو أن ناجي العلي لم يكن فلسطينياً خالصاً في حياته الشخصية والثقافية. فناجي يقول إن: «مضمون الانتماء الفلسطيني بالنسبة لي يأخذ أشكالاً قومية وإنسانية عامة، هذا شعور لا قرار… هذا الشعور استمر عندي حين كانت تقوى النزعات القطرية وتشتد عند الناس العديدين المحيطين بي. كان أحدهم يكتشف فجأة أنه لبناني أو فلسطيني أو سوري. أنا كنتُ دائماً أقاومُ هذا التشتّت»، فقد اعتبر أن فلسطين هي من الماء إلى الماء، وأنه ليس فلسطينياً خالصاً، بل يحملُ جيناتِ كل الأقطار العربية.

إن السؤال الذي يُطرح هو: هل القضية الفلسطينية، قضية شعبٍ، أم قضية أمةٍ؟ بأسلوب آخر: من المَعنِي بالقضية الفلسطينية، هل هم فلسطينيو الداخل والشتات، أم كل إنسان عربي أينما وُجِدَ؟، لأن ثمة من يلوكُ خطاباً مفادهُ أن نضال الشعب الفلسطيني ضد المحتل الصهيوني هو أمر يخصّه وحده، أي أنه هو المعني بالصراع، ولا دخل لأي طرف فيه. وهناك من يرى في تلك الفكرة فخاً خطيراً، لأن الصراع الدائر هناك هو بين قيم وثقافات متناقضة؛ بين قيم الصهيونية الداعية إلى سفك الدماء، وزهق الأرواح، وإبادة شعب بأكمله عن بكرة أبيه، من أجل تحقيق نبوءة خرافية؛ وقيم عربية أصيلة، تنشدُ السلام والوئام، وتتمسك بالحق في الأرض والقدس كقِبلة للمسلمين. إن ذلك الصراع في مبتداه ومنتهاه، هو صراع الإرادات؛ صراع بين إرادة البناء، وإرادة الهدم، صراع بين إرادة الخير، وإرادة الشر، صراع بين الحق والباطل. إنه صراع بين صاحب الأرض ومن يريد أن يسلبها ضداً على الشرعية، إنه صراع بين من يملك، ومن لا يملك.

إن ثاني قيمة يمكن استخلاصها من خلال استقراء الإنتاج الفكري للعلي، هو قيمة الانحياز إلى الكادحين، وقيمة الإحساس بالضعفاء والفقراء والمساكين. يقول ناجي: «أنا شخصياً منحاز لطبقتي، منحاز للفقراء، وأنا لا أغالط روحي، ولا أتملّق أحداً. القضية واضحة، ولا تتحمل الاجتهاد، الفقراء هم الذين يموتون، وهم الذين يُسجنون، وهم الذين يُعانون المعاناة الحقيقية». إنها لغة الحقيقة التي عـُرف بها ناجي العلي، فقد كان صريحاً مع نفسه ومع الآخرين، لا يراوغُ، لا يناورُ، يعبّر عمّا في داخله صراحةً، إذ يقول: «لي موقف من الجماهير الكادحة والمسحوقة والمغبونة تاريخياً، أحاول التقاط همومها، فتمتزج في داخلي الهموم». إن هذا الموقف الذي عبَّر عنه ناجي العلي، ليس غريباً أن يصدر من شخص خَـبـرَ معاناة الكادحين صغيراً، فهو ابن عائلة مزارِعة، كما سلف الذكر، إذ لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب، فطبيعي أن ينحاز ويصطفّ إلى جانب من هم مثله، إلى جانب من هم تحت.

بهذا الموقف، يطرح ناجي إشكالية قديمة/جديدة، إنها إشكالية المثقف في الوطن العربي عموماً، أي السؤال عن تمثل المثقفِ العربي اليوم لآلام الجماهير العريضة وآمالها، هل يصطف المثقفُ إلى جانب المسحوقين، والمستغَلين (بفتح الغين)، أم ينحاز إلى من يملكون وسائل الإنتاج والإكراه بلغة السوسيولوجيا؟ وقبل ذلك، ما هو دور المثقف؟ هل الدفاع عن مهضومي الحقوق، أم شرعنة الاستبداد، ومباركة الاستعباد؟ أين نحن من المثقف العضوي بالتوصيف الغرامشي؟ ولماذا استقال المثقف العربي اليوم؟ أهو خوفٌ أم احتجاج؟. إن كان خوفاً، فمماذا؟ وإن كان احتجاجاً فعلى ماذا؟

القيمة الثالثة التي يمكن استخلاصها من قراءة سريعة في فكر الشهيد ناجي العلي، هي قيمة الشجاعة والثبات، فهو يؤكدُ بلهجةٍ فلسطينيةٍ مشرقيةٍ عذبةٍ رقراقةٍ أن: «اللي بدو يكتب عن فلسطين، واللي بدو يرسم لفلسطين بدو يعرف حاله ميت». ويزمجر قائلاً: «أنا مش ممكن أتخلى عن مبادئي ولو على حساب رقبتي». ويضيف: «يا عمي لو قطعوا أصابع يديّ، سأرسم بأصابع رجليّ»؛ إنه تشديد على الاستمرارية والصمود أمام كل أوجه التضييق، وأصناف الإحباطات، لأنه عاهدَ نفسه أن «يبقى أميناً لفاطمة وحنظلة»، فقد هُـدِّدَ غير مرة بحرق أصابع يده بـ «الأسيد»، فقال لهم: سأرسم بأصابع رجليّ، حتى أنه في أيام حياته الأخيرة تنبأ بأنه سيُغتال بمسدسٍ كاتمٍ للصوت، فلم يتسربِ الجبنُ إلى قلبه، بل زاده ذلك إصراراً وثباتاً، وتلك شيم الأبطال الأشاوس.

إن العلي بكل هاته القيم التي حملها، وناضل من أجلها، يكون بذلك قد أسَّسَ جبهةَ ممانعةٍ قوية، باعتبار أن الممانعة هي كل تصدٍ لما هو دخيل وغريب عن الجسم، حتى يبقى سليماً معافىً. فهي تتصل أشد الاتصال بكل ما هو قيمي، ومشترك، وجمعي، هي فعل متصل في الزمان، وممتد في المكان، لأن فعل التصدي يقتضي أخذ أسباب الحذر والحيطة. الممانعة تفترض توحيد العمل الجبهوي، الوحدوي، لكن بفرز الغث عن السمين، وتميّز الوطني الصادق عن العميل الخائن.

إن قيم الدفاع عن الكرامة، والاصطفاف إلى جانب الكادحين، وقيم النضال والشجاعة والثبات، والإصرار والإقدام والتحدّي، كلها قيم تندرجُ تحت مظلة واحدة هي الممانعة، ضداً على دعاة التطبيع، والتهويد، وسلام الجبناء، وضداً على التخاذل، والتواكل، والاستسلام، والخضوع، والخنوع، والخوف، تلك هي الممانعة، كما تشرّبَها العلي، ودافع عنها، وضَمَّنَهَا مجمل آرائه ورسوماته.

من يتشبّع بكل هذه القيم، لن يساومَ من أجل القضية، ولن يحاربَ المقاومة الباسلة من أجل منصب تافه. إن من يحمل تلك القيم، لن يتنازلَ عن ثوابت القضية: دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني، بأراضي 1948، و1967، وعاصمتها القدس الشريف، كل القدس الشريف، وليس القدس الشرقية، أو الغربية فقط، وعودة اللاجئين الذين ما زالوا يحملون مفاتيح بيوتهم في يافا وحيفا، وباقي المناطق التي هُجٍّرُوا منها ظلماً، في رسالة واضحة إلى الذين ظنوا أنهم سيفرّطون في حق العودة. إن ناجي العلي يعرف شيئاً واحداً، هو أن فلسطين لن تعود بالتقسيط، بل ستعود مرة واحدة، كاملة غير منقوصة.

ثالثاً: شخوصُ ورموزُ رسومات العلي… ميكانيزماتُ الممانعةِ

1 – منظومة الشخوص

شكَّل الكاريكاتير النافذة العريضة التي أطلَّ منها الرسام ناجي العلي على العالم، وفي الآن ذاته شكَّل الأداة التي حاولَ بها تصريفَ منظومة القيم التي تحدّثنا عنها، وذلك راجع إلى وعيٍ عميقٍ بأهمية الكاريكاتير، وكونه الأنسب لِمَا سمّاه بـ «التوصيل»، أي ضمان وصول الفكرة واضحة. فناجي العلي يعتبرُ منذ البدءِ أن مهمة الكاريكاتير «ليست إعلامية مجردة»، بل «مهمة تحريضية وتبشيرية، تبشّر بالأمل والمستقبل، وعليها واجب كسر حاجز الخوف بين الناس والسلطة». إنه «تعرية الحياة بمعنى الكلمة»، ومن خلال ذلك نستخلص الفلسفة العامة التي بَنَى عليها ناجي العلي رسوماته، فالذي يعتقدُ أنه سيتسلّى بمشاهدة رسوماته، أو اعتقد للحظة واحدة أنها رسومات بلا معنى أو روح، فهو واهم، لأن الغائية، والقصدية، ثابت مركزي في رسومه الكاريكاتيرية.

إن الكاريكاتير عند العلي أداة تراقب، وتدافع، وتعبئ، وتنتقد، وتعرّي، وتفضح… فهو لا يهمه أن يحمل رسوماته من يسعون إلى الضحك، ومن تهتز كروشهم صخباً، بل يهمه أن يعيشها الإنسان العادي، الأمي والمثقف، أن تصل الفكرة بكل أبعادها وصدقها وعفويتها، وربما تأخذ شكلاً تحريضياً حيناً، وشكلاً ثورياً حيناً آخر. هكذا يلخص ناجي العلي الوظيفة المجتمعية للكاريكاتير، لذلك لا غرابة في أن تختاره صحيفة أساهي اليابانية كواحد من أشهر رسامي الكاريكاتير العشرة في العالم، وأن يصفه الاتحاد الدولي لناشري الصحف، بكونه واحداً من أعظم رسامي الكاريكاتير منذ نهاية القرن الثامن عشر، ويمنحه «قلم الحرية الذهبي»، بُعيد أقل من ستة أشهر على اغتياله، ليكون بذلك أول صحافي عربي يحصل على جائزة واعتراف من ذاك العيار.

وبالتالي، فإنه باستنطاق رسوماته، نجد أنه وظَّف منظومة متكاملة من الشخوص والرموز، وخلق عبرها جسر تواصلٍ خاصاً مع من ينتظرون بشغف رسوماته كل صباح.

أ – حنظلة… الأيقونة

إنه ذلك الطفل الحافي القدمين، الممزّق الثياب، الذي يدير ظهره دائماً، ويعقد يديه خلف ظهره طول الوقت، لقد «ولد حنظلة في العاشرة من عمره، وسيظل دائماً في العاشرة». ويضيف ناجي العلي: «ففي تلك السن غادرتُ الوطن، وحين يعود حنظلة سيكون بَعْدُ في العاشرة، ثم سيأخذ في الكبر بعد ذلك… قوانين الطبيعة المعروفة لا تنطبق عليه، إنه استثناء لأن فقدان الوطن استثناء».

حنظلة لا يفارق رسومات ناجي العلي، فهو حاضر دائماً في عمق الإشكالات التي تؤرق باله، ولمزيد من التعريف يوضح العلي العلاقة التي تجمعهما: «حملتُ بـحنظلة إلى الكويت… ولدته هناك… خفت أن أتوه، أن تجرفني الأمواج بعيداً عن مربط فرسي فلسطين… حنظلة أيقونة تحفظ روحي، وتحفظني من الانزلاق»، قبل أن يقول في حقه: «حنظلة وفيّ لفلسطين، وهو لن يسمح لي أن أكون غير ذلك، إنه نقطة عرق على جبيني تلسعني إذا ما جال بخاطري أن أجبن أو أتراجع».

حنظلة يمثل بالنسبة إلى العلي ضميره الحيّ، اليقظ، الذي يمنعه من مجرد التفكير في المساومة، أو التراخي، أو الاستسلام. إن حنظلة بالنسبة إليه، البوصلة التي تشير دائماً إلى فلسطين، فـحنظلة واعٍ جداً بـ «إشكالية الوجهة»، أي الترفّع عن الخوض في المسائل الجانبية، العديمة الفائدة والجدوى، وتوفير الجهد للدفاع عن ثوابت القضية الفلسطينية، والذود عنها في وجه المستسلمين. فإشكالية الوجهة، يمكن تلخيصها في سؤال إشكالي هو: كيف السبيل إلى استرداد الوطن؟ فما دام الصراعُ هو من أجل الأرض، فما الطرقُ المختصرةُ التي تؤدي إلى إرجاعها، وكيف نوحّدُ الجهودَ نحو وجهة واحدة ومشتركة، ما دام الهدف مشتركاً؟ إن عمق الإشكال المطروح هو «سؤال الكيف؟».

وعن أصل تسميته «حنظلة»، يقول ناجي العلي: «أسميتهُ حنظلة كرمز للمرارة، في البداية قدمته كطفل فلسطيني، لكنه تطور وعيه، أصبح له أفق قومي، ثم أفق كوني إنساني».

لا يخفى على الجميع أن حنظلة كان يدير وجهه للذين جعلوا من كاريكاتيره خبزهم اليومي، لكن ما حدث بعد حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، جعله يعقد يديه خلف ظهره، لأن «المنطقة ستشهد عمليه تطويع وتطبيع مبكرة»، غير أن ذلك لا ينمّ قَطُّ عن سلبية هذا الطفل الثوري، بل يدل على أنه رافض وغيرُ مستعدّ للمشاركة في مهزلة قبول أنصاف الحلول تلك، لأن نفسه تأبى ذلك، فهو «شاهد العصر الذي لا يموت… إنه الشاهد الأسطورة»، إنه الشاهد على الموت بالجملة والموت بالتقسيط، الشاهد على تغوّل الصهيونية والإمبريالية الأمريكية، شاهد على همجية قتلة الأطفال والنساء والشيوخ، شاهد على قصف المساجد والمدارس والمستشفيات، ضداً على اتفاقية جنيف الرابعة، شاهد على نفاق «المجتمع الدولي»، وعلى سياسة الكيل بأكثر من مكيال، شاهد على أفعال أنصاف الرجال، ومواقف أشباه المثقفين، شاهد على الذين قضوا نتيجة حصارٍ ظالمٍ، شاهد على تحويل مدن بكاملها إلى سجن كبير، شاهد على الذين ارتقوا شهداء في ساحة الوغى فداءً للوطن، وذباً عن الكرامة بلا أكفان ولا مراسيم، شاهد على الذي يدافع عن وطنه بصاروخ صنع على عجل، شاهد على مقاوم ببندقية صيد في وجه قنابل «الفسفور» المحرمة دولياً».

سُئِلَ ناجي العلي: متى سيرى الناس وجه حنظلة؟ فأجاب بكل صِـدق وعفوية: «عندما تصبحُ الكرامة العربية غير مهدّدة، وعندما يستردّ الإنسان العربي شعوره بحريته وإنسانيته»، ومع ذلك يبقى التعب الأكبر هو مواصلة المشوار بكل ما فيه من تناقضات وهموم، يبقى في الأعماق تعب الوطن، ذلك الوطن الذي يبشّر به حنظلة بكثير من الأمل». إنها من بين الإشكالات المركزية في رسومات العلي، إنها إشكالية استرداد الكرامة العربية المهدورة، سؤال الكيف؟ مرة أخرى.

ب – فاطمة… رمز لكل ما هو جميل

لـعـَّل من أبرز العناصر التي تدعم التكامل في رسومات ناجي العلي، هو توفيقه بين حضور الرجل والمرأة على قدم المساواة داخل الصورة التعبيرية، فهو لم يَسعَ قط إلى إقصاء أي طرف، لأنه يعرف جيداً ما معنى حضور المرأة إلى جانب الرجل في أي معركة تحريرية، فهو يدرك جيداً حاجة الرجل إلى نصفه الثاني الذي هو المرأة في أي قضية، فما بالك إذا كانت القضية تتعلق باستئصال ورم خبيث من جسم الوطن، هو الكيان الصهيوني الغاصب المحتل؟ الجميل في رسومات العلي أنه لا يـُحَـجِّـمُ فاطمة في فلسطين فقط، بل يعتبرها، إضافة إلى ذلك، أنها مصر، ولبنان، وعين الحلوة، وصبرا، وصور، وصيدا، والجنوب، إنها الأرض العربية المحتلة، وهي بذلك تتقاطع مع الفكرة المحورية لناجي العلي التي تعتبر أن فلسطين تمتد من الماء إلى الماء.

فاطمة ذات الإزار الطويل، والمنديل، والوجه المستدير، والعينين السوداويين الشرقيتين، ترمز إلى كل ما هو جميل، هي عنوان العطاء المدرار، والخصوبة، والطيبة، والحب، والودّ، والدفء، والحنان، والأنوثة، والعفة، وحفظ العرض، وعزة النفس، والتضحية، ونكران الذات، إنها رمز العربيات المناضلات اللواتي لا تلين صلابتهن، ولا تخبو عزيمتهن، ولا يخفت بريق النضال عندهن، وقد أبلين البلاء الحسن في مواطن عديدة، هي رمز أمهات الشهداء، والأسرى، والمصابين، والمبعدين، واللاجئين. إن فاطمة رمز المرأة المتعلمة، المنخرطة في معركة التحرير عن وعي، إنها رمز الصبر والـجَـلَـدِ والثبات، حتى النصر.

ج – الرجل… الطيب

يرمز الرجل الطيب إلى كل ما هو مضيء في سمائنا العربية، يشير إلى ما هو إيجابي في «اليومي» العربي. الرجل الطيب لا اسم ثابتاً أو محدّداً له، يحتمل كل الأسماء، لأنه صورة واحدة وشخصية واحدة لأسماء عديدة، تنتمي إلى كل الوطن العربي العريض، شخصية تعلن انتماءها وولاءها ووفاءها للوطن وللأرض، شخصية لا تعبأ بالحدود المصطنعة، ولا تعترف بالحواجز المادية، وتنادي بوحدة عربية دائمة ومتصلة.

الرجل الطيب هو الفلسطيني المُيَتَّمُ، المُرَمَّلُ، الأعزَلُ، المُحَاصَرُ، المُشَرَّدُ، المُجَوَّعُ، الذي تواطأت عليه الأمم، وعانى ظلم ذوي القربى، هو المقهور، لكنه المناضل القوي الباسل الشجاع، إنه الاستشهادي الذي زلزل العدو في عقر داره. هو اللبناني الفقير، ضحية دعاة الطائفية، هو شهيد «صبرا وشاتيلا»، و«قانا الأولى»، و«قانا الثانية»، لكنه هو الذي طرد العدو الصهيوني عام 2000 شر طِردة، وأذاقه المرارة في حرب تموز/يوليو 2006، ومستعد للمزيد إن اقتضى الحال. هو العراقي الذي امتهنت كرامته في سجن أبو غريب، وخُرِّبت ذاكرته، وعُبِثَ بماضيه وحاضره ومستقبله، وذلك باستهداف متاحفه التي تفوح بعبق التاريخ والجغرافيا، هو الذي عانى ويلات الاحتلال اليوم وبالأمس، لكنه المقاوم الذي لا يُشق له غبار، هو الذي حاول استرداد الكرامة المهدورة ولو بإلقاء «حذاء» على مجرم الحرب. هو أيضاً المصري، والسوداني، والمغربي، والجزائري، هو الخريطة العربية.

إنه الشهيد في كثير من لوحات العلي، إذ يتم اغتياله لأنه ردّد شعارات وطنية أو قومية مناوئة للحكام، إنه الجريح، لأنه يقبل أن يتلقى رصاصات، أو يصاب بشظايا على أن يغيّر مواقفه، إنه المعتقلُ الأسيرُ في سجون المهانة، يُسام سوءَ العذابِ، لأنه خرج في مظاهرة رافضة للقائم من الأوضاع، إنه الحزينُ الكئيبُ على فراق الشهداء، لكن دائم الصبر والاحتساب.

الرجل الطيب، النحيلُ الجسم، الحافي القدمين، المرقعُ الثياب، المقطبُ الملامح، هو الرجل العربي البسيط الفقير لكن الطيب، صاحبُ المبادئ والقيم الخالدة، التي يورثها لأبنائه، وأبناء جيله، باعتبارها أمانة في عنقه إلى يوم الدين، إنه النقيضُ لكل ما هو متكرش في الحياة العربية.

د – الشخوص المتكرشة… قوى الداخل المتكلسة

ونحن نتأمل مكونات الصورة التعبيرية لناجي العلي، نصادف حنظلة باعتباره رمزاً للكرامة، وفاطمة رمزاً للخصوبة، والرجل الطيب رمزاً للطيبة، لكن نجد ضمن هاته التركيبة ما يدل على البعد الآخر غير الإيجابي في الحياة العربية، إنها «الشخوص المتكرشة»، الأنموذج الشاذ، الذي يرمز إلى كل ما هو متعفّن في الذات العربية. الشخوص المتكرشة تضم جموع المطبّعين والمعربدين، وكل خائن، مستسلم، انتهازي، مستغِل – بكسر الغين – هي رمز للحاكم الظالم الفاسد المستبدّ، والسياسي المنافق الكاذب الجشع، هي رمز لكل من يستعدّ لأن يبيع القضية الوطنية العادلة لِـقـَاءَ حفنة دولارات لا تسمن ولا تغني من جوع.

وجدير بالذكر أن ناجي قد أبدع، لمّا جعل تلك الشخصيات، شخصيات مترهلة، متكرشة، مسطحة الملامح، بلا رقبة أو أقدام في الغالب، وكأننا بالعلي يقول لنا إنها شخصيات تنقصها ركائز الاستمرار، فهي طارئة، مرحلية، لحظية، زوالها حتمي، لا تحظى لا بالشرعية، ولا بالمشروعية، ولا بالالتفاف الشعبي، لا جذور لها ولا فروع.

إنها شخصيات حاقدة على حنظلة، وعلى فاطمة، وعلى الرجل الطيب، وعلى الذي رسمها حتى، لأنها تمثل نقيضهم على المستوى القيمي. هي أشدّ ميلاً إلى التطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي، كما أنها أشد ميلاً إلى تحصين جبهة الممانعة، فالشخوص المتكرشة تسعى إلى شرعنة النظم العربية الشمولية والثيوقراطية وتبريرها، وحنظلة ومَن معه يسعون إلى فضح الاستبداد على رؤوس الأشهاد.

تجدر الإشارة إلى أن ناجي العلي حرص على أن يجعل ضمن «متن» رسوماته، نقيض بعض الشخصيات، ففي لوحاته نجد «أم عبد القادر»، زوجة المقاول الكبير «عبد الكريم عبد القادر»، التي ترمز إلى الميوعة، والتفسخ، والانحلال، والجشع، والطمع، والتعلق بالموضة، والمظاهر الزائفة، والزائلة، «أم عبد القادر»، تُصَنِّفُ نفسها من السيدات الراقيات، ذوات المال والجاه والسلطة… وبالتالي فهي النقيض التام لشخصية فاطمة.

أما «أبو باصم»، فهو نقيضُ الرجل الطيب، رجل من كوكب الشخوص المتكرشة، يرمزُ إلى كل ما هو شهواني، إذ يحاول الاتصال هاتفياً بفاطمة من تونس، التي تسارعُ إلى إغلاق الخط في وجهه، حتى تقطع دابر الفتنة التي يحاول إثارتها، إنه يرمزُ إلى الإنسان المنسلخ عن آدميته وإنسانيته، لا يعرف أهلاً ولا شعباً ولا قضيةً، جرفته المظاهر هو الآخر، فظن أن الحياة تتلخص في ربطة عنق، والعيش في الفنادق الفخمة، وتدخين «السيجار»، واحتساء الجعة.

2 – منظومة الرموز

إضافة إلى منظومة الشخوص التي ترافق ناجي العلي في رسوماته، فقد تَوَسَّلَ بالعديد من الرموز النابعة من عمق معاناة شعبه وأمته، وسنكتفي بتحليل رمز واحد وظفه العلي كثيراً، هو رمز الحمامة، فالثابت أن الحمامة ترمز إلى السلام والأمان والاطمئنان، غير أن ناجي توصَّل إلى قناعة مفادها أن الحمامة أمست غير بريئة، إذ لم تعُد تعبّر حقيقة عن السلام، لأن ضمير العالم أضحى ميتاً، والسلام الذي يطالب به أو ما يسمى بـ «المنتظم الدولي»، هو على حساب الشعب الفلسطيني، فهم أحبوا السلام وغصن الزيتون، لكنهم تجاهلوا حق الفلسطينيين في أرضهم الحرة والمستقلة. ويقول ناجي العلي: «وصلت بي القناعة إلى عدم شعوري ببراءة الحمامة»، وبالتالي عمل على تصويرها على أنها غراب ينذر بالشؤم، فالقضية، إذاً، خطيرة جداً، أن تنقلب الحمامة غراباً، يعني أن ثمة انقلاباً على مستوى القيم، وذلك هو الأخطر في القضية.

ومن خلال أقوال ناجي العلي، يتضحُ أن الإشكال لا يطرح على مستوى الحمامة ذاتها، بل على مستوى الرمز، ذلك الرمز الذي أصبحَ هو الآخرُ متواطئاً، بعدما شوّهته المصالحُ والأحلافُ والمحاورُ، تحت تأثيرٍ مباشرٍ لما ينفثه المعسكر المعادي للقضية من سموم.

هذا عن رمز الحمامة، أما المسألة الأخرى التي لا تقل أهمية، فهي قضية التعليقات الواردة في رسوماته، ففي محاولات ناجي الأولى كان يأنف التعليق على رسوماته، وذلك راجع – عنده – لسببين اثنين:

– السبب الأول هو احترامه لذكاءِ القارئ، وتركِهِ وجهاً لوجهٍ مع الصورة/الرسم، ليتفاعلَ معها، ويُغني مضمونها بتأملاته وتفسيراته وتحليلاته الخاصة، وهي تأملات تشحذ ذهنه وفكره، وتجعلُ منه طرفاً رئيساً مشاركاً في إعطاءِ أبعادٍ أخرى للصورة الماثلة أمامه.

– السبب الثاني الذي لا يقل وجاهة عن الأول، هو محدودية سقف الحريات في الوطن العربي، إذ تجتهد السلطة في وضع خطوط حمراء يجب عدم تجاوزها، أو حتى الاقتراب منها، لأن تلك الأمور هي فوق النقد، والتناول النقدي، وتدرجها بالتالي في خانة «المقدس»، الذي تعملُ جاهدة على توسيع نطاقه في كل مرة.

وعليه، فإن العلي بعد أن كان يستحسنُ أن يكون الكاريكاتير «بلا تعليق ليصل إلى مستوى اللغة والتواصل مع أي طرفٍ مَهْمَا كانت هويته»، فإنه تراجعَ بعد ذلك، وأضحى يُضَمِّنُ رسوماته تعليقات لاذعة، ساخرة، تعليقات لا ترحم، كأنها شفرة الجراح الحادة.

إن الممانعة في فكر ورسومات ناجي العلي، لم تكن فعلاً لا يستندُ على أسس منطقية، بل كانت مبنية على رؤية واضحة المعالم، مُؤَسَّسَةً على تفكير علمي عقلاني، لأن التقعيدَ والتأصيلَ لجبهة الممانعة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، في حال عدم فهم الذات، وعدم فهم الواقع، لكن العلي كان يعي كل تلك الحيثيات، ويدركُ أشد الإدراك نقط الضعف، ومكامن القوة.

إن الممانعة نابعة من رؤية استراتيجية، نظراً إلى دورها في حفظ القيم الأصيلة، وحفظ الذاكرة من التلاشي، لأن الأمة بلا ذاكرة، هي أمة بلا ماضٍ، وأمة بلا ماضٍ، هي أمة بلا تاريخ، وأمة بلا تاريخ، هي أمة بلا حاضر ولا مستقبل.

لماذا اغتالوكَ يا أبا خالد؟

اغتيل الشهيد ناجي العلي بعد ظهر يوم الأربعاء في 22 تموز/يوليو 1987، لما كان متوجهاً إلى مكاتب القبس الدولية، وهو يتأبط رسومات يومه، وبعد 38 يوماً من الغيبوبة الكاملة، أي يوم السبت في 29 آب/أغسطس من السنة نفسها ارتقى شهيداً، فووريّ جثمانه الطاهر يوم الخميس في 3 أيلول/سبتمبر 1987، في مقبرة بروك الإسلامية، بعد فشل كل المساعي لدفنه في مخيم عين الحلوة، تنفيذاً لوصيته الأخيرة.

لقد شكّلت عملية الاغتيال الجبانة التي نفّذت بمسدس كاتم للصوت، جريمة ليس في حق شخص واحد، بل في حق أمة كاملة أحبّت ناجي العلي، وتعلقت برسوماته التي كانت انعكاساً مباشراً لما تحس به، ولِمَا يعتصرُ في قلبها، فاضطلع هو بمهمة تصوير ذاك الإحساس، وترجمته إلى مواقف تعبر عنه أيّما تعبير. لقد اغتالوا ناجي العلي لأنه أصيل، فقد كان مدرسةً لكل القيم التي تحدثنا عنها. لقد اغتالوا ناجي العلي، لأن صدر قتلته الضيق الحَرِج، لم يتَّسع لحجم السخرية اللاذعة التي كانت تلسعهم كل صباح. لقد اغتالوا ناجي العلي، لأنه كان يُـعَـرِّي ما لا يُـعَـرَّى، ويقول ما لا يُقال، ويـَرسم ما لا يـُرسم، غير آبِهٍ بالذين يتربصون به الدوائر، لأنه ببساطة لم يألف الخوف. لقد اغتالوه لأنه عبَّر بصراحة عن انتمائه إلى جموع الكادحين والمغلوب عليهم، الذين لا حول لهم ولا قوة. لقد اغتالوا فيه العمق السياسي والسوسيولوجي الذي كان يخط به رسوماته، لقد اغتالوا صوتاً مزعجاً مشاكساً.

عقب استشهاد ناجي العلي، كتبت صحيفة الوطن الكويتية، مقالاً عنونته بـ «الأشجارُ تموتُ واقفةً»، قالت فيه: «لا تحزنوا على موت ناجي العلي… ناجي مات بالطريقة التي اختارها هو وبكامل وعيه وبإصرار عجيب»، في إشارة ذكية إلى أن ناجي العلي لطالما سَـخِـرَ من الأداة التي قُتل بها (مسدس كاتم للصوت)، فكثيراً ما اعتلت رسوماته عبارة «لا لكاتم الصوت»، في رسالة واضحة إلى الذين يتبرمون من ريشته، يقول لهم: أنا باقٍ هنا، لا أتزحزح، فافعلوا ما شئتم، التاريخ حَكَمٌ بيننا.

أما عائلة ناجي العلي، فقد أصدرت بياناً شهيراً يوم 9 آب/أغسطس 1987، قالت فيه: «ليس مُهِماً ذلك المأجور الذي نفَّذ الجريمة المروّعة، وإنما ذلك الوغد الذي أصدر أوامره بذلك. كما أنه ليس مهماً أيضاً (جنسية) ذلك الوغد، فقد يكون صهيونياً، عربياً، شيطاناً. ليس هذا مهماً، فالخيانةُ لا جنسية لها، إنها الخيانة والغدر والدناءة في أقصى درجاتها».

إن الذين راهنوا على أنه بجريمة قذرة حقيرة، وبرصاصة غادرة، سينتهي ناجي إلى الأبد، لا شك في أنهم واهمون، لأن ناجي سيظلُ حياً في ضمير ووجدان الملايين الذين أحبوا رسوماته وتعلقوا بها، سيبقى حياً في دواخل من تلمَّسوا فيه المثقف العضوي، المنصهر مع قضاياهم ومشاكلهم، الذين اغتالوه، تناسوا أنه ترك خلفه حنظلة شاهداً من بعده، فهل استطاعوا أن يغتالوا حنظلة؟

قد يهمكم أيضاً أيها العرب.. لا تضيّعوا البوصلة

#مركز_دراسات_الوحدة_العربية #ناجي_العلي #كاريكاتير #رسام_الكاركاتير_ناجي_العلي #اغتيال_ناجي_العلي #أعلام

المصادر:

(*) نُشرت هذه المقالة في مجلة المستقبل العربي العدد 438 في آب/ أغسطس 2015.

(**) عبد الرحمن علال: باحث في سلك الدكتوراه، مختبر الدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة – المغرب.

مراجع:

العلي، ناجي. ناجي.. طفل الشمس. المحمدية: مطبعة فضالة، 1987.

مسلماني، مليحة. حق العودة في كاريكاتير ناجي العلي. بيت لحم: المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين (بديل)، 2008.

الموقع الإلكتروني الذي أنشأه مجموعة من محبّي ناجي العلي، حفاظاً على رسوماته وكتاباته من الضياع، وحتى يتسنّى لأكبر قاعدة من القرّاء التعرّف على فكر ورسومات ناجي العلي، <http://www.najialali.hanaa.net>.

النابلسي، شاكر. أَكَلَهُ الذئب!!: السيرة الفنية للرسام ناجي العلي. ط 2. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2007.

عبد الرحمن علال

باحث في سلك الدكتوراه، مختبر الدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة - المغرب.

بدعمكم نستمر

إدعم مركز دراسات الوحدة العربية

ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.