من بين الخواطر التّي عزمت الكتابة فيها موضوع الثقافة السّياسية، ولكن ليس بأسلوب المقال العلمي، بل بإشارات فقط إلى المفهوم ثمّ تطبيقه على ظاهرة الدراما التي لم تحظَ، من قبل، أظن، بالحديث بالقدر الكافي، على الأقل، كما سأعمل على بسطه هنا، وقد يكون هذا من قبيل الهمسة إلى أذن المواطن والحاكم، على حدّ سواء، في وطننا العربي، للالتفات إلى الثّقافة السّياسية وإعطائها الأهمّية التي تستحقُّها، لأنّ ما نحن بحاجة إليه، حقّا، للخروج من عنق زجاجة التّخلُّف وثلاثية المنع من التّطور والمنع من التنمية والمنع من الدّيمقراطية، إنّما هي جملة الأخطاء التّي نشأ عليها مجتمعنـا وأضحت من طبائع الأمور في شأن العلاقة بين المواطن والمفاهيم ذات الصلة بظاهرة الحكم، المشاركة السّياسية أو التسلطية، على سبيل المثال لا الحصر.

على هذا، سيتطرّق المقال إلى محورين اثنين هما:

أولًا: تعريف مفهوم الثقافة السياسية والعقد الملازمة لها في الوطن العربي.

ثانيًا: نموذج تطبيقي على الدّراما من خلال مسلسلين هما ضيعة ضايعة والعربجي.

أوّلًا: تعريف مفهوم الثقافة السياسية والعقد الملازمة لها في الوطن العربي

قد يكون من نافلة القول الانطلاق بتعريف المفهوم، وفق ما طرحه الباحثون في العلوم السّياسية، حيث اتّفقوا على أنّ الثّقافة السّياسية تشير إلى جملة المعتقدات والرُّؤى التّي يطوّرها الفرد في شأن الإشكالات والقضايا السّياسية على غرار السُّلطة، والانتخاب، والتّداول على السُّلطة، والدّيمقراطية… إلى غيرها من القضايا المتّصلة بالسّياسة أو بإدارة شؤون النّاس، وهو ما بات يُعرف بالسّياسات العامّة، قبولًا ورفضًا، انتقادًا أو طرحًا للبدائل بخصوص ما يمكن أن يُحقّق النّجاعة والرّشادة في تلك السّياسات العامة.

من ناحية أخرى، من المثير للدّهشة أنّ الثقافة السّياسية العربيّة ليست معقّدة في باب دراستها بالمقاربات الأكاديمية المُتاحة في العلوم السّياسية، ذلك أنّها تحمل في طيّاتها متلازماتٍ كثيرةً تطبع وتيرة الصُّور النّمطية التّي تحملها السُّلطة والشُّعوب على حدّ سواء، عن إشكاليّات القضايا والظّواهر السّياسية التّي يمكن تسميتها العُقد، ذلك أنهّا أضحت مسلّماتٍ لا فكاك منها، تستدعي وقفات توضح ماهية تلك الثّقافة السّياسية، ثم لماذا نصرُّ على أنّها عقد ملازمة للثّقافة السّياسية العربيّة. ولأنّ تلك العُقد تبقى كذلك إلى أن تفكّك، تشخيصًا وعلاجًا، كما قام بذلك عبد الرّحمن الكواكبي في طبائع الاستبداد…، أو عبد الوهّاب المسيري، أو مالك بن نبي أو أنور الجندي، في مشاريع انبعاث الأمّة، بطرح أسباب الانهزام الدّاخلي أو دواعي القابليّة للاستضعاف.

من المسلّم به، في بيئتنا، القول بوجود ثقافة سياسيّة عربيّة متردّدة بين القديم من الظّواهر المأثورة عن مقاربة ممارسة السُّلطة، ووجود الدّولة وحالة الرّعية فيها والجديد منها بعد نيل الأقطار العربية استقلالها وسعيها إلى إيجاد أنماط من السُّلطة، جمهورية كانت أم ملكية، إضافة إلى استقرارها على مقاربة العلاقة بينها وبين المواطن، من خلال عقد اجتماعي يتضمّن مفردات تلك العلاقة، التّي تراوح بين الاعتراف لذلك المواطن ببعض الحقوق والواجبات والممارسة المتطابقة أو غير المتطابقة مع مثيلاتها من الممارسة، في غيرها من الدُّول.

نلاحظ أولى تلك العُقد في التردّد في تصنيف أبناء الوطن العربي بين الرّعية والمواطن في فضاء الثّقافة السّياسية العربية، ذلك أنّ الاستقرار على أيّهما الأجدى في الاستخدام يتوقّف على مطابقة تلك الممارسة مع السّقف الموجود عند الفضاءات الأخرى عبر العالم. وينجرُّ عن ذلك التردُّد في التّصنيف، تبعًا لذلك، أنّ مستوى الطّاعة المطلوبة من الرّعية لا يتطابق مع ما يُطلب من المواطن، إذ إنّ العقد الاجتماعي في نظر الأوّل هو في اتّجاه واحد، أي لفائدة السُّلطة ويترك لها الباب واسعًا، للحكم كما تريد من دون رادع أو صوت يرتفع ليصدّها عمّا يمكن أن يكون تجاوزًا، بينما يفسح العقد الاجتماعي للمواطن هوامش من الحرّية، لأنّ العلاقة تفاعلية بين الطّاعة من ناحية، ومنظومة الحقوق والواجبات من ناحية أخرى. وهذا ما لا نجده في الوطن العربي، إذ إنّ التّصنيف هنا، بفعل ذلك الاتّجاه الذّي أخذه العقد الاجتماعي في غلق الباب، تمامًا، أمام المعارضة، أو قنوات التّعبير عن ردود الأفعال، قبولًا أو رفضًا لسياسات السُّلطة من المواطنين، يرجّح مفردة الرّعية على مفردة المواطن إلى حين مراجعة مضمون العقد الاجتماعي، في أولى خطوات رفع تلك العُقد التي سنأتي عليها تباعًا.

ثمّة ملاحظة مهمّة تتعلّق باستحالة القيام بدراسات إمبيريقية عن الثّقافة السّياسة في الوطن العربي، لأنّ أدوات الكشف عن الصور النّمطية لإشكالات القضايا السّياسية تحتاج إلى سبر الآراء، أساسًا، وهي شبه منعدمة إلا فيما ندر. كما أنّ الدّراسات الجامعية، البحوث والرّسائل على حدّ سواء، يندر أن تناقش أمورًا شائكة لها صلة بالثّقافة السّياسية، لأنّ الحرّية الأكاديمية لا تسمح بذلك، أو أنّ الأدوات (المراجع، الإشراف، المخابر… إلخ)، والحرّية الأكاديمية إضافة إلى التّمويل، لا تكاد تكون متوافرة بالنّظر إلى حساسية التطرُّق إلى هذه الإشكاليات التي قد تكشف، إذا تمّ القيام بهذا النّوع من البحوث والدّراسات، عن مكامن الخلل في تلك الثّقافة السّياسية، أو قد تفتح أعين المواطنين عن قضايا لا يتمُّ تناولها أو الحديث عنها على غرار منظومة الحقوق والواجبات، والعقد الاجتماعي، والعدالة، والقيم السّياسية، والدّيمقراطية، ومقاربات الحكم، ومؤشّرات الحوكمة، ونجاعة السّياسات العامّة أو فشلها، والبرامج السّياسية، والانتخابات، والتّرشُّح الحرّ، وتداول السُّلطة، والانقلاب العسكري، والعلاقة بين المدني والعسكري، وغيرها من إشكالات تُعدُّ من التابوهات في نظر المواطن العربي.

تتمثّل العقدة الثّانية بالرّبط السّببي بين الاستقرار وتداول السُّلطة، إذ لا تكاد تجد الثّقافة السّياسية في الوطن العربي، في الدُّول الجمهورية أو في الملكيات، إلا وهي مركّزة على أنّ القيمة الأولى للحكم هي الاستقرار، وأنّها لا تتحقّق إلا بالإبقاء على النُّخبة الحاكمة نفسها، وأن أيّ محاولة للنقر على وتر الثّقافة السّياسية لتغيير مضمونها من خلال أدوات الانتخاب أو الاختيار، من خارج دائرة النُّخبة الحاكمة، يعدّ مغامرة نحو المجهول، ستكون تداعياتها وخيمة على الاستقرار.

لذلك، تعمل الثّقافة السّياسية على ترسيخ التّمجيد الواجب للنّخبة الحاكمة، وتمتين قيمة الولاء، في داخلها، للسُّلطة وللاستقرار بالشُّروط التي تمليها عملية تجسيد ثنائية الحكم والخلافة من داخل تلك النُّخبة، مع منع كلّ ما شأنه ترسيخ ثلاثية التّداول على السُّلطة من خلال دوران النُّخب وتجديدها، لتكون الثقّافة السّياسية في الوطن العربي، في النتيجة، بمضمون واجب التّرسيخ بقيم الولاء، التّداول والخلافة من خلال النُّخبة الحاكمة من جهة، وبمضمون واجب المنع بترسيخ استحالة التّداول على السُّلطة، إلا بمقاربات النخبة الحاكمة من جهة أخرى، ومعها منع مبدأَي دوران النُّخب وتجديدها، وذلك كله مجسّد ومغروس في وعي الأمّة، تحت مسلّمة تُرفع إلى مصاف قيم الأمن القومي، وهي الاستقرار في المضمون الأوّل، والخراب بالمضمون الممنوع.

تشير العقدة الثّالثة إلى وجوب بناء منظومة الرُّؤية للماضي، التّاريخ بمكوّناته، من خلال ثقافة سياسية موجّهة ومُتحكّم في سرديتها، لأنّ الرُّموز، القُدسية المتأتية من ذلك، سرديات التّاريخ، إضافة إلى مفردات ذلك الماضي ومقاربات استدعائها في كلّ مناسبة، هي حقّ حصري للسُّلطة لأنها من مدخلات تجسيد الشّرعية، حيث إنّ صناعة الهويّة التّاريخية أو الشّخصية التّاريخية كانت، وما تزال، في الوطن العربي، من أولويّات السُّلطة، تتعامل معها على أنّها المُخوّلة الوحيدة برواية ذلك التّاريخ، ترفع من تشاء إلى مصاف الوطنيّة وتضع من تشاء، موردة لتاريخه ضمن الخيانة في صناعة جديدة ومتجدّدة لمعاني الوطنية المرتبطة بالثّقافة السّياسية للولاء، للحكم وللشّرعية، بصفة خاصّة.

تزعم السُّلطة، من خلال العقدة الرّابعة، أن تبقى المعارضة لسياساتها العامّة حكرًا على نخبةٍ تثق في ولائها، اعتقادًا منها أنّ ذلك يمنع من التّعامل مع الشّأن السّياسي بالارتهان للخارج. ولهذا، كلّما ترسخت لدى المواطن قناعة أنّ ثمّة عدم نجاعة في السّياسات العامّة أو أنّ منظومة الحقوق والواجبات غير متطابقة مع مضمون العقد الاجتماعي، فإنّ السُّلطة تغلق مداخل ردود الأفعال ومخارجها، أي تغلق مجال الفضاء الاحتجاجي أو الإعلامي على حدّ سواء، حتى لا يبقى في السّاحة إلا الولاء المُتمثّل بالرّأي الذّي يجد مبرّراتٍ لذلك الفشل، أو ينفي وجوده، أصلًا، أو من المعارضة المضمونة التّي تُعبّر عن رأيها في إطار هوامش يسمح بفتحها على أن لا تكون ذات صلة بالتّجديد للنُّخبة السّياسية أو التّداول على السُّلطة. وهو ما اعتدنا على سماعه، للمفارقة، من أحزاب ونخبة سياسية بقولها إنّ هدفها ليس الوصول إلى السُّلطة، بل مساندة برنامج السُّلطة أو التّرديد، المتواصل، أنّ المصلحة في رؤية أنّ الفشل نجاح، وأنّ الفشل هو من الشّعب، حصرًا لأسبابٍ أصبحت تتردّد على ألسنة تلك النُّخبة الموالية للسُّلطة أو من خلال وسائل إعلام تتحكّم فيها أو تابعة لها، بصفة كاملة.

تحدِّد السُّلطة مضمون الهويتين الجامعة والخاصّة، فالإشكالية، في نظرها، تتكوّن من مفردات القضايا التي تراها غير متناقضة مع العقد الاجتماعي وفق تسطيرها له. في الحقيقة، هناك هويّتان في كلّ بلد، إحداهما جامعة تتضمّن مفردات الهويّة التي توجد التّناسق المجتمعي وتوحّد بين أبنائها، على غرار العَلم، والنّشيد الوطني، والحدود، وسرديات التّاريخ، وطبيعة النّظام في الدّولة، وكلّ ما من شأنه التّعبير عن قيم الوحدة الجامعة لكلّ الشّعب. أمّا الهوية الخاصّة فمتّصلة بكل ما هو محلّي من أطباق، وموسيقى، ولهجة أو لباس، وهو لا يكون ضارّا بالهويّة الجامعة من ناحية، وهو تنوّع فلكلوري وتراث شعبي يفيد الأمّة كلّها من ناحية أخرى.

يأتي عمل السُّلطة، هنا، في قولبة هذه الهويّة الجامعة، بحيث إنّها لا تتضمّن إلا ما يخدم سرديتها للقضايا الخاصة بالسّياسة والحكم، أو تلك التّي لها صلة بالتّداول على السُّلطة ومقاربتها لتجديد النُّخب ودورانها، وأيّ خروج عن السّردية هو ولاء لقيم مضادّة للسُّلطة، يمكن أن ترتفع إلى مصاف الخيانة. ذلك أنّ السّرديات المناقضة لسردية السُّلطة تُعَدّ مساسًا بالهويّة الجامعة المرادفة، في الثّقافة السّياسية للسُّلطة، للولاء ولمنظومة الحكم وفق رؤيتها، وإدراكها قيمة الاستقرار أو التّهديد/الاستهداف للدّولة، وفق رأيها.

نصل، في العقدة الخامسة، إلى محاولة السُّلطة التّوافق مع ما توقّعه من معاهداتٍ دُولية تضمن بها بعضًا من الحقوق والواجبات الخاصّة بالمواطن، فتعمد إلى تضمين الدُّستور، الوثيقة التّي تتضمّن العقد الاجتماعي، شروط ممارسة المواطن حرية التّعبير، جردًا بحقوق ذلك المواطن وواجباته في ممارساتٍ متعددة لحقّه في الاحتجاج، وموقفه أمام القضاء، وحريّته في التّرشُّح والانتخاب، في حين أنّ ذلك كلُّه يكون بقيود نصوص تطبيقية، تُقيّد ما يمنحه العقد الاجتماعي، فلا حرّية تعبير ولا إمكانَ لردّ الفعل بالاحتجاج على قرارات السُّلطة، بل ولا ضمان لحقوق المواطن وكرامته أمام القانون ما يجعل من ذلك النّص الأعلى، ضمن المنظومة القانونية للدّولة، مفرغًا من أي محتوى، كما أن ذلك النّص لا يعكس القيم التي ينافح النظام عنها ويقول إنه ضمنها للمواطن. وفي النّتيجة، بسبب تلك التّجاوزات، يمكن القول إن ذلك المواطن هو رعيّة، ولا يرتقي إلى رتبة المواطنة بمكوناتها، البتّة.

يقابل تلك الثّقافة السّياسية، في عقدة سادسة، ما يقوم به المواطن لمواجهة تلك الثّقافة السّياسية للسّلطة بكلّ مقوّماتها، إذ إنّه، للمحافظة على أدنى مؤشّرات ممارسته مواطنته، طوّر مقاربات ممارسة حريّته وبخاصّة في باب المشاركة السّياسية، التي مُنعت عنه، بالعزوف عن الانتخابات، لتكون تلك المؤسّسات فاقدة للشّرعية. بل إنّ المواطن طوّر مقاطعة لكل ما تريده السُّلطة، فهو لا يذهب إلى حيث توجد رموز السُّلطة، لا يشاهد قنواته، لا يقرأ صحفه، بل إنّه يذهب بعيدًا، أحيانًا، بأن يقرّر عدم دفع ضرائبه. يرفض المواطن سردية السُّلطة للتاريخ، كما أنه، من ناحية أخرى، يطوّر أدواتٍ تملأ الفراغ الذّي تتركه السُّلطة في باب توفير الخدمات فيوفّر العلاج لبعض الفئات المهمّشة، يجمع تبرُّعات ويستغلُّ فراغات القوانين لإنشاء جمعيّاتٍ يعمل من خلالها على ممارسة بعض من الأنشطة التّي قيّدتها السُّلطة ويعاقب المواطن، بواسطتها، على إبداعه تلك الثّقافة السّياسية المناقضة لقرارات السُّلطة، في هذا المجال، كما سبق الإشارة إليه.

تستدعي تلك العُقد تفكيكًا قصد إرساء منهجية تغيير/تحوّل ديمقراطي. ويمرُّ ذلك، بادئ ذي بدء، ببناء ثقافة سياسيّة تنطلق من عقد اجتماعي يضع الأسس لمنظومة حقوقٍ وواجباتٍ ترتقي بالرّعية إلى رتبة المواطَنة، توجد التّفاعل بين طرفَي معادلة ذلك العقد، أي السُّلطة والشّعب، وصولًا إلى تجسيد دولة القانون ونموذج ديمقراطي حقيقي.

تصنع تلك العقد ثنائية الهشاشة والفشل وتفكيكها، في منظور متوسّط المدى، وبتفكيكها يمكن إرساء سياق ومسار تعافٍ (Resilience)، لكن ذلك لا يتحقّق إلا من خلال ثلاثة إجراءات حيويّة: مراجعة الوثيقة الأساسية بقصد وضع عقد «دستور» جديد، وضمان دوران/تجديد النُّخب، ثمّ، في الأخير، بناء نموذج اقتصادي يعتمد على الاقتصاد الحقيقي، وليس الرّيع الذي ينتج تلك الثّقافة السّياسية بعُقدها المذكورة.

ثانيًا: نموذج تطبيقي على الدّراما من خلال مسلسلي «ضيعة ضايعة» و«العربجي»

تعيش المجتمعات بثقافة سياسية تنتجها عاداتهم وتقاليدهم كما تعمل على صقلها تجاربهم الحياتية وتعمل على تجسيد معتقدهم في السلطة ورؤيتهم للحق والباطل وهي ثقافة سياسية، للعلم، إن لم تنتجها المجتمعات، عبر تاريخها، فإن ثمة جهات تعمل بكد وجهد على إنتاجها وتكريس مفرداتها بشتى الوسائل، وفي وطننا العربي نماذج لذلك ندركه من خلال الخطاب السّياسي، والممارسات والسلوكات ذات الصّلة بالسُّلطة كما نراه عيانًا مبسطًا في الرّوايات الأدبية أو من خلال الدّراما التي تعمل، وبخاصة بمناسبة مراحل ذات خصوصية للمجتمعات العربية، على غرار شهر رمضان، على تمرير رسائل سياسية تحاول من خلالها إبراز تحكمها في المجتمع أو الإبقاء على ما هو مكرّس من تلك الصّلة ولا سيّما في ما يبدو من طابعها المقدس الذي يجب ألّا يمس، بأي صورة من الصور، كما يجب ألّا يكون ثمّة اعتقاد بإمكان التّغيير خارج الأطر الصغيرة والضيقة التي تسمح بها ومنها ما سنعرضه، هنا، عبر المقارنة بين مكانة السُّلطة ومكوّناتها في فترتين رسمتهما الدّراما بإحكام من خلال عملين ضخمين هما «ضيعة ضايعة» والآخر مسلسل «العربجي».

للدّراما دور مهمّ إلى درجة جعلتها تحمل اسم القوّة النّاعمة يحمّلها المنتجون لها، دولًا وشركات، رسائل بمضامين مختلفة قد يرقى البعض منها إلى تشكّل منظومة ثقافة سياسية على غرار ما سنحاول قراءته في هذه المقالة من خلال مسلسلين عربيين تمّ انتهجاهما في حقب تاريخية مختلفة، قبل الرّبيع العربي وبعده، ولكليهما صلة بما شهده الوطن العربي من حيث الصّيغة الدرامية، وكتابة السيناريو أو الحبكة القصصية التّي مثّلت محور العملين وهما «ضيعة ضايعـــة» و«العربجي».

نحاول، في هذا المحور، رصد مضامين الرّسائل بين زمنين بقيت فيها مسلّمة الدّولة مسيطرة على المشهد السّياسـي، وبالنّتيجة، تولّد عن ذلك ثبات في الثّقافة السّياسية للحكم لتوجيه المجتمع، وللتّنشئة في شأن قداسة السُّلطة، ومكانة المواطن ومنظومة كرامته بين الطّاعة والولاء التّام للسُّلطة. أمّا الطّرف الآخر من المعادلة، أي المواطن، فقد تمّ إبرازه، في تلك الدّراما، في الزّمنين المذكورين، بصورتين مختلفتين، إذ إنّه مسالم، أداة طيّعة وصاحب تنشئة تحسب ألف حساب لممارسة الحكـــم وقداسته في وعيه وعقله. وبين طرفَي المعادلة، السُّلطة والمواطن، هناك إبراز لمكانة السُّلطة، السّطوة، ورجل الدّولــة ومقاربات ممارسة السّياسة من وجهة نظر مستقطبة لمصلحة النّظام، من النّظام وللنّظام وحده، في تطابق تامّ مع الشّعار القديم «الثّورة من الشّعب، للشّعب وإلى الشّعب»، الذّي كانت تتزيّن به واجهات مؤسّسات الدّولة في العالم الثّالث وفي الوطن العربي، على وجه الخصوص.

يظهر المواطن في «ضيعة ضايعة» مسالمًا وساذجًا، ليس في وعيه السّخط على نوعية الخدمات، كما أنّه لا يمتثل في مخياله القدرة على مقارعة الدّولة، ويرى في ممثلي السلطة مكمن الحكمة ومعرفة كلّ شيء، حيث كان يتردّد إلى سمعنا، من خلال شخصيتين محوريتين أسعد وجودة، الطاعة التامة والفهم التّام لماجريات العلاقة بالسلطة بمسلّمات الطاعة، والولاء، وتفويض معرفة الحقيقة المطلقة للدّولة. ويمثّل ذلك مقولات «نحنا لا نعرف أكثر من الدّولة»، «نحنا راح نعرف أكثر من الدّولة»، «الدّولة تقولّنا نعمل إيه وإحنا نعمل» ولعلّ أكثر ما يمثّل هذا الجزء من تلك العلاقة الحميمية التّي صوّرها المسلسل هي مشاهد فتح السُّلطة الباب، واسعًا، للانتقاد أو «مقاطعة التملُّق» وكيف أنّها ولدت حيرةً ورفضًا لدى مواطني البلدة إضافة إلى مشهد العثور على أوراق مصورة من طبائع الاستبداد للكواكبي، وكيف أنّ ذلك تمّ بسلاسة ومن دون البحث عن حقيقة أخرى غير تلك التّي تربط دائرة المواطن والسُّلطة في إطار تلك السذاجة المطلقة واليقين الكامل بأنّ لا جهة يمكنها إيجاد مشاكل بين المواطن والسُّلطة وأن لا مكان للحذلقة بالبحث عن مصدر للثّقافة والمعرفة خارج ما تقوله السُّلطة صاحبة الحقيقة المطلقة.

يضيف المشهد الأخير من المسلسل، عند موت الجميع بالمواد المشعّة التّي تمّ دفنها في المكان، حقيقة أخرى إلى يقينية تلك العلاقة الحميمية بين المواطن والسُّلطة وإرادة نشر ثقافة سياسية تشبه علاقة الشّيخ والمريد، حيث ينتهي الجزء الثّاني من المسلسل بموت رجال السُّلطة والمواطنين، معًا، ضحايا لجهة أرادت إفساد تلك الدورة الحميمية من العلاقة المطلقة والسرمدية، وما كانت السُّلطة تعتقده من أن لا منغّص لتلك العلاقة وأن لا جهة يمكنها تغيير الحقيقة المطلقة واليقين الكامل في علاقة رضي بها طرفا المعادلة وبالرغم من منغّضات الحياة من فقر، ضرورة وجود «فسَّاد» (مخبر) في المكان ليكون المواطن على علم بأنّ حركاته وسكناته تحت الرّقابة الكاملة مضافًا إليها وجود طبقيــة وإن لم يركّز عليها المسلسل كثيرًا من رجال السلطة المتنفذين مثل وجودهم شخصية «أبو شوقي» الذّي يكنّ العرفان للمواطن على إنقاذ ابنه لكن لا يتنازل عن رفعته من خلال لقبه ونفوذه في الوساطة والسّماح ببعض التّجاوزات.

عرّج المسلسل على الوضع الاقتصادي من خلال ظاهرة التّهريب وشخصيات التّهريب وعلاقة السُّلطة بهم، ذلك الهامش الذّي أرادت من خلاله السُّلطة فتح باب للتّنفيس عن المواطنين وفسح المجال لهم، أيضًا، بالاستفادة من وضع ينتشر فيه الفساد برضا الكلّ ولمصالح الكلّ ليكون طرفا المعادلة راضيين عن الوضع المسكوت عنه وفي علاقة حميمية يشملها الطاعة والولاء ومضمونها النّهائي استعصاء الإفلات من قبضة السُّلطة أو التفكير في إمكان العيش من دونها.

هناك إشارة إلى عامل فارق وهو التّفريق في الثّقافة السّياسية المتضمّنة في «ضيعة ضايعة» بين ممثّلي السُّلطة على المستوى المحلّي، حيث تمّ إبرازهم بسذاجة تضاهي سذاجة المواطن في التّعامل مع القضايا الشّائكة، وبخاصّة تلك التّي تمتُّ بصلة إلى المعرفة (مشهد الكواكبي)، ومقاربة التّعامل مع الشّعوذة والأساطير (مشهد اعتقاد أنّ اسعد يمتلك قدرة الإصابة بالعين)، في حين أنّ شخصية أبو شوقي وغيره ممّن تمّ إبراز شخصيّاتهم، ولو بطريقة عابرة، هم فوق الشبهات وأصحاب حكمة وهو ما ينشر بين النّاس تصوُّر أنّ السُّلطة التّي تفكِّر، وتخطط وتحكم بالحكمة والحنكة توجد في الأعلى وأن من يتصدر التّمثيل للسُّلطة في الأسفل هم من طينة المواطن ولهم أدوار وظيفية تبرز من خلال درجة ذكاء شخصيّة «يا هملالي» أو «العقيد أدهم».

يمثل «سلنجو» والطّبيب شخصيتين، الأولى ممقوتة لاتّصافها بالكسل والكذب المتواصل في شأن مستواها العلمي، في حين أنّ الطّبيب أداة طيّعة لا ينتقد، لا طموح له بل يمتثل للسُّلطة تمامًا مثلما يمتثل لها المواطنون الآخرون، وهو ما يدلّل على أنّ دور العلم هنا وظيفي لا يضيف إلى تلك العلاقة الحميمية بين السُّلطة والشّعب أيّ إمكانية لتصوُّر سيناريو ثورة، أو انتفاضة أو حتّى إبراز عدم القبول بما تمليه الدّولة من خلال ممثّليها.

أبرزت بعض المشاهد تعاملًا خشنًا مع انتفاضة (مشهد السّد) وتعامل السُّلطة، بالتّعذيب (الفلقة) مع اشتباه في إمكان التّعبير عن الرّأي خارج ما تغرِّد به السُّلطة (مشهد الكواكبي) وهي مشاهد تضيف إلى ما سبقت الإشارة إليه، إرادة إظهار أنّ هندسة الثّقافة السّياسية كانت الشُّغل الشّاغل لمنتجي المسلسل وكاتبي السّيناريو بالتّركيز على معطيات هي بمنزلة مسلّمات حاكمة للعلاقة أو ضاغطة باتجاه عدم المساس بها أو مجرد التفكير في تغييرها. ولعلّ تصوير المسلسل في مكان هادئ مثل «أم الطنافس» (كما سُمّيت في المسلسل) هو تدليل على أنّ العلاقة هي هادئة بمثل هدوء المكان، وأنّ الثّقافة السّياسية صلبة بمثل صلابة الجبال، والأرض والبحر، والدّيكور الذي اختير للعمل الدّرامي.

في النّتيجة، بالنّسبة إلى المسلسل الأوّل، «ضيعة ضايعة»، فإنّ الآونة التّي تمّ تصويره فيها، قبل الرّبيع العربي، تبرز تلك الثّقافة السّياسية التّي لا يرقى فيها الفرد إلى مرتبة المواطن بل هو رعيّة لا يملك من أمره شيئًا في مواجهة سطور السُّلطة بل هي الراعية للحياة وحتى للمواطنة وحب الوطن (مشاهد التّلاحم للدّفاع عن الوطن ضدّ عدوّ وهمي). وقد يكون العمل الدّرامي حاملًا لرسالة مفادها أنّ التّدجين قد تم، وأن لا حاجة إلى الاهتمام بأي تغيير، وربما يكون ذلك ردًّا مبطّنًا ضد تقارير دولية صنّفت الوطن العربي، آنذاك، في خانة الاستثناء عن التّغيير والعجز الدّيمقراطي. بل هو رد، أيضًا، في شكل مسلسل، على أنّ المواطن لا يمثل خطرًا نظرًا إلى تلاحمه مع الدّولة ووعي باطني يقدّس السُّلطة من خلال شعور يجمع بين الهيبة منها، رجاء أن لا تغيب عن حياته لحاجته إليها، إضافة إلى رغبته في العيش في رتابة وإرادة عدم التغيير لاكتفائه بالهوامش الحياتية والتعبيرية، إن وجدت، التي تسمح بها الدّولة.

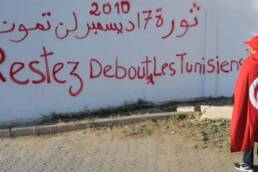

هل كانت الدّولة تكذب على نفسها بعدم التقاطها إشارات إرادة التغيير وتحوُّل المجتمع؟ أم أنّها كانت تريد تصوير العلاقة وفق ما تريده هادئة ولمصلحتها مع تغييب تامّ للمواطن؟ حيث إنّ عرض المسلسل تزامن مع حركية كانت بادية حتى في بلد المسلسل وارتفعت وتيرته مع بدء الحركية التّغييرية في تونس… وهو المنطلق لتحليل التّغيير في رؤية/تصدير الدراما للثّقافة السياسية في زمن الثّورة والثّورة المضادّة والتّعامل العنفي مع إرادة التّغيير والتحرُّر من ربقة الاستبداد… إنّه زمن «العربجي».

نصل، هنا، إلى الحقبة الثّانية التّي شهدت وجوب تغيير مضمون الثّقافة السّياسية مع الحفاظ على المسلّمات نفسها التّي تصدّرت المشهد في «ضيعة ضايعة» ليكون التّوجُّه نحو سيناريو «العربجي»، وبخاصّة الجزء الثّاني، ذلك أنّ المواطن السّاذج اكتسب تجربة في التّحوُّل من الأداة الطيّعة إلى المقاربة بالمطالبة (الاحتجاج، التظاهرات) وأحيانًا بالمغالبة، من خلال العنف الذّي سنراه مفسّرًا، هنا، لحاجة النّظام إلى تبرير العنف المضاد الذّي أخذ شكل الصدام مع التّغييـر، و تحوّل في أماكن أخرى إلى ثورات مضادّة.

بداية، هناك براعة في كتابة السّيناريو حيث تمّ الاحتفاظ بذات المسلّمات بالإبقاء على قداسة السُّلطة، واستحالة التّغيير، بإبراز ممثّلين عن السُّلطة سُذّج ولكن، دائمًا، من دون ظهور صانع القرار الحقيقي أو الحاكم، على غرار ما حدث في «ضيعة ضايعة» التّي كانت الأحداث تدور في قرية وفي «العربجي» تحوّلت القرية إلى حارة مغلقة فيها كلّ ما تحويه من متناقضات (الغنّي والفقير، القوي والضّعيف، المتحالف مع السُّلطة والمحارب لها… إلخ.) مع تغييب بارع للحاكم/السُّلطة؛ فلا الوالي ظهر ولا من هو أعلى منه، بل بقيت القصّة، في تفاعلها، بين فاعلين يؤثّرون في الوضع باسم السُّلطة لتقاسم وظيفة التّجارة في الحبوب أو صناعة القرار في حالات العفو أو إدارة الصّراع (الحرب مع الخارجين عن القانون أو «الزّرباوية» مرادف الإرهابيين، في زمننا الحالي.

تميزت الآونة التي أُنتج فيها «العربجي» بتطبيع العلاقة مع النّظام السُّوري وانتهاء فصول الرّبيع العربي، في موجتيه، الأولى والثّانية، بكل ما حمل من ثورات، وثورات مضادّة ومن دون أن ينجح حتى في تونس، قلعته الأولى، ليأتي المسلسل على تفاصيل المرحلة في شخصيات تمثّل كلّ منها جزءًا من الأحداث وتروّج ثقافةً سياسيةً محدّدة المعالم حيث أضحت الدّراما رسالة سياسيّة أكثر منها متعةً، وتشويقًا أو تمضية لوقت الفراغ.

لاحظنا في «ضيعة ضايعة» غياب الدّين حيث لم نرَ مسجدًا ولم نسمع أذانًا، كما لم نرَ استشهادًا بعلامة ما تشير إلى الدّين، ما عدا التلميح إلى شخصية «الشيخ محيسين» لكن في دور المهرّب أو المشرف على التّهريب، في حين أنّ «العربجي»، في جزأيه، شهد وجود فرقة صوفية، وابتهالات، وشيخ ومريدين، ومشاهد أُشير فيها إلى عبارات دينية ربّما في تلميح إلى دور الدّين في التّحوُّل ووقوفه وراء الحركية العنفية، وفق مسلّمات السُّلطة في تبرير الثّورة ضـــــدّها، وربما في تلميح إلى إلباس الثّورة لبوسًا دينيًّا وحصولها على دعم للتخريب كما حصل في حالات انهيار الدولة على غرار أفغانستان أو ما يجري في مناطق رمادية، خارجة عن القانون في شمال مالي، وشمال الكاميرون أو نيجيريا، وجربا بين عامــي 2014 و2015، في مناطق انتشار «داعش»، في سورية والعراق.

يشير «العربجي» إلى إشكالية العلاقة بين الخارج عن القانون، في شخص عبده العربجي والسُّلطة، وبخاصة في مشاهد، بعضها لا داعي له في الحبكة الدرامية، يقول قائد الخارجين عن القانون، وفق تصوُّر السلطة، ممثلة بالدّولة في المسلسل، إنّهم لا يحاربون الدّولة وليس في مصلحتهم محاربتها أو معاداتها بل والتّعبير عن ذلك بالفعل في مشهد إرجاع القمح إلى مخازن الدّولة، والدّفاع عن ابنة المتصرّف وعدم قتل هذا الأخير، بالرغم من التّمكُّن منه، بل سعيه لتحييده واستدراجه بتقاسم جزء من الذّهب معه، في مغامرة عبدو العربجي للانتقام من الكلّ، في حلقات المسلسل الأخيرة.

يعبّر هذا الموقف، عدم محاربة الدّولة، عن الاستمرار في اجترار مسلّمة قداسة السُّلطة، في محاولة للقول بأن ما جرى، بعد اندلاع الربيع العربي، والثورة المضادة، بعده، هو لعدم اعتداد المواطنين أو «الخارجين عن القانون»، بتلك القداسة مع ملاحظة أنّ عمل «العربجي» الدرامي صوّر الفقراء الذين يدافعون عن أنفسهم بالخارجين عن القانون لأنّ الثّقافة السّياسية العربية تحبّذ الإبقاء على مساحة التّعامل مع قداسة الدّولة بمطالبتها بالمساعدة، والعون، والسّعي للاحتجاج ضد ممثلين لها فاسدين لكن من دون مجرّد التّفكير (من دون إرفاق ذلك بالفعل، أيًّا كانت طبيعته) في القدرة على تحويل تلك المطالبة إلى مغالبة أو الاعتداد بمواقف ما للسّعي إلى التّغيير. ذلك أنّ المسلمة الأخرى، التّي ينتهي عليها المسلسل، هي أنّ التّغيير مستحيل بالإبقاء على المتنفذين، في شخص حسن، صهر العربجي، مسؤولًا عن القمح، وهو ما يدلّل على أنّ الثّقافة السّياسية لم تتغيّر قيد أنمُلة وأنّ المواطن/الرّعية، ما زال يراوح مكانه من دون حقوق تُذكر أو تغيّر ما، لمصلحته، يمكن الاعتماد عليه لتحجيم المساحة التّي تحتلُّها قداسة الدّولة بأداة التّغيير المرفوض حتّى السّلمي منه.

قد يشعر المشاهد العربي وهو يتابع «العربجي» بأنّ الحبكة الدّرامية فيها ما يغني عن تحويل العمل إلى مرامي تُستدعى فيها مفردات الثّقافة السّياسية، لكن، عند الوقوف، برهة، فقط، من الوقت، عند بعض المشاهد، نجد أنّ تلك الحبكة تغلّب عليها إرادة القائمين على العمل في صنع مضامين لاشعورية هدفها الوصول إلى العقل الباطن لذلك المشاهد بإبراز أنّ التّغيير صعب ومستعصٍ ومستحيل، وأنّ شخصيّتَي أسعد وجودة، في ضيعة ضايعة، وبقية الشّخصيات، في مسالمتهم، وسذاجتهم، وبساطة مطالباتهم وعدم مقارعتهم للدّولة، في أيّ من فضاءات قداستها، أفضل وأجدى لأنّ النّهاية، وفق «العربجي»، إمّا إلى حبل المشنقة والحبكة الدّرامية هي المنقذة للبطل، ليكون هناك جزء ثان للمسلسل، أو تلك اللقطة الأخيرة في الغابة التّي يظهر من خلالها عبده العربجي وهو يمسك بيد حفيده، لكن من دون أن يحقّق شيئًا من إرادتـه وأحلامه للتّغيير، اللهم إلا البقاء في قيد الحياة، ليس إلا، أي أنّه لم يجسّد شيئًا ممّا كان يريد الوصول إليه، تمامًا مثل ما جرى، في الوطن العربي، بعد الرّبيع العربي، بموجتيه.

هناك لقطة قد تكون مرت من دون الاهتمام بها، وهي تلك المتصلة بالذهب الذي كان سيمثل الأداة التّي ستعمل على حل مشكلات الصّراع (إمكانيات عسكرية أكبر، تدريب، تجنيد محاربين وربّما حتّى مشاريع مستقبلية) وقد تمّ ربطها في الجزء الأوّل من «العربجي» بخرافة أن الموصل إليه هو طيبة القلب، أي السّذاجة وقلّة الحيلة وحتّى مكان وجود تلك الإمكانيات المالية الكبيرة محلها في مكان تجمُّع الصُّوفية، وهم راضون أن يعيشوا في فقرهم وعلى ما يلقيه إليهم الأثرياء والظلمة من صدقات، في حين أن الجزء الثاني من المسلسل حمل إلينا مفاجأة حصول عبده العربجي على الذّهب، ولكن من دون أن يعرف ماذا سيفعل به ليردّه، إلى مكانه، في انتظار أن تتوافر فرصة لاستغلاله وهو ما يدلّل على أن المواطن لا يملك حلولًا خارج إطار ما تقدّمه السُّلطة، وبأنّه إذا ما بادر، بشيء ما، بشروع ما أو بخطوة طموحة ما، فإن ذلك لا يمكن أن يكون خارج إطار وجود الدولة الحتمي لأنها من تعرف كيف تبادر، تصرف، لمن توجّه المال وماذا يمكن أن تقوم به.

ولم ينسَ المخرج أن يرينا أنّ عبده العربجي احتفظ لنفسه بجزء من المال وأنّ ثمّة رسالة للمشاهد بأنّ القائد، حتى وإن كان مثاليًا، فهو سيقدم، لسبب ما، خارج الحبكة الدرامية، على فعل أناني، ولهذا يجب الاعتماد، دومًا، على الدّولة على المثالية أو الأخلاقيات المفرطة التّي ركّز العمل الدرامي على وجودها في شخصيّة عبده العربجي.

خلاصة القول، في شأن تحميل المسلسلين تلك الرسائل وذلك المضمون المتصل بالثقافة السياسية، يمكن الوصول إلى أن وطننا العربي بعيد، كل البعد، من توجيه الوعي إلى التّغيير كما أن الفواعل، الفرد والدولة، كليهما، طور ثقافة سياسية قد تكون متقابلة وفي مواجهة دائمة لكنها بمسلّمات تصدح بقداسة الدّولة/السُّلطة وباستعصاء الفضاء العربي عن التّغيير وليكون الغرب، في الدّراسات الأكاديمية عن ظاهرة التّحوُّل الدّيمقراطي، صادقًا في وصف الوطن العربي بأنه الاستثناء في موجات التغيير الديمقراطي، فاشل في إرسائها، ولتكون الدّراما العربية سعيدة، تمام السّعادة، في تحميل الشّخصيات في الأعمال الدّرامية تلك المضامين التي تشبه، إلى حد بعيد، ثنائية الشّيخ والمريد، رضا بالعيش كما هـــو واستحالة الخروج عن دائرة الطّاعة والولاء.

في النّهاية، من هو المنتصر، أسعد وجودة أم العربجي وإن كانا متشابهين «ببساطة»، ذلك المسلسل الآخر الذّي نال الإعجاب أيضًا برسائل ومضامين كبيرة جدّا.

خاتمة

هل يتحقّق هدف السُّلطة في حصر مفاهيم الثّقافة السّياسية وتلقينها للمواطن عبر الدّراما في تلك المعاني؟ أم أنّ هناك فرصة للإفلات والخروج من حالة العقل المكبّل؟ إنه سؤال بألف جواب وألف أمنية ولكن، في الوضع العربي، قد تكون مفاهيم الحتمية، بالمعنى اليساري لها، هي السّمة الغالبة، ذلك أنّ الجدلية التّي نحن بصددها في العقل السّياسي العربي، إضافة إلى ما ذكرناه، هي جدلية الشّراكة، أي الانخراط في الفعل السّياسي، أو المشاركة، أي الاكتفاء بظواهر الدّيمقراطية من إجرائيات الانتخاب، وبعض الحرّية الإعلامية ووجود مجتمع مدني أو منظومة حقوق وواجبات نسبية وفق رضا السُّلطة ومزاجها.

قد يكون الأمر غير ذلك، لأنّ صيرورة التّاريخ وأحداثه يمكنها أن تتجّه نحو منحنيات لا نعرف كيف تأتي وما تنتجه، وهو ما يقوّي لدينا الاعتقاد بأن تلك العقد إلى زوال وتلك الدراما التي تؤيد إنهاء دورة التّفكير في العقل العربي إنّما هي أدوات لإقناع المواطن بأنّ الانبعاث صعب المنال إن لم يكن مستحيلًا، على خلفية انقلاب الرّبيع العربي، بموجتيه، إلى شتاء بل إلى دمار وإنّ غدًا لناظره لقريب.

كتب ذات صلة:

العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته

أزمة السلطة السياسية: دراسة في الفكر السياسي العربي

منطق السلطة : مدخل إلى فلسفة الأمر

المصادر:

نُشرت هذه المقالة في مجلة المستقبل العربي العدد 554 في نيسان/أبريل 2025.

محمد سي بشير: أستاذ جامعي وباحث من الجزائر.

مركز دراسات الوحدة العربية

فكرة تأسيس مركز للدراسات من جانب نخبة واسعة من المثقفين العرب في سبعينيات القرن الماضي كمشروع فكري وبحثي متخصص في قضايا الوحدة العربية

بدعمكم نستمر

إدعم مركز دراسات الوحدة العربية

ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.