المصادر:

(*) في الأصل أوراق هذا الملف قدّمت إلى «ندوة العلاقات العربية – الصينية» التي نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع معهد دراسات الشرق الأوسط، جامعة شنغهاي للدراسات الدولية – الصين، في بيروت بتاريخ 21 – 22 شباط/فبراير 2017.

وقد نُشرت هذه الدراسة في مجلة المستقبل العربي العدد 461 في تموز/يوليو 2017.

(**) ناصر التميمي: باحث عربي مقيم في بريطانيا.

البريد الإلكتروني: nasertamimi@hotmail.com

[1] «The World Economic League Table 2017,» Centre for Economics and Business Research (26 December 2016), <https://www.cebr.com/welt-2017/>.

[2] «قاعدة بيانات التوقعات الاقتصادية العالمية، أكتوبر/تشرين الأول 2016،» صندوق النقد الدولي، <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/index.aspx>

[3] تم اعتماد ترجمة وزارة الخارجية الصينية لمصطلح (Core Interests).

[4] Alison Adcock Kaufman, «The «Century of Humiliation» Then and Now,» Chinese Perceptions of the International Order, vol. 25, no. 1 (April 2010), pp. 1‑33.

[5] «What China Owes a Bygone Era,» Stratfor Analysis (May 2016).

[6] Wang Jisi, «China’s Search for a Grand Strategy,» Foreign Affairs, vol. 90, no. 2 (March-April 2011), p. 69.

[7] Zhou Enali, «Selection on Foreign Affairs, Central Documents Press,» 1990, p. 1.

[8] Wang Jisi, Ibid., p. 69.

[9] «China Operational Risk Report Q2 2017,» BMI Research (April 2017), p. 110.

[10] M. Taylor Fravel, «Why Does China Care So Much about the South China Sea? Here are 5 Reasons,» Washington Post, 13/7/2016, <https://goo.gl/8GkVAd>.

[11] Jia Qinggu, «Learning to Live with the Hegemon: Evolution of China’s Policy toward the US since the End of the Cold War,» Journal of Contemporary China, vol. 14, no. 44 (August 2005), p. 395.

[12] المصدر نفسه، ص 397.

[13] «Essay: China’s Future,» The Economist (23 August 2014), <https://goo.gl/9c4snl>.

[14] Baohui Zhang, «Chinese Foreign Policy in Transition: Trends and Implications,» Journal of Current Chinese Affairs, vol. 39, no. 2 (September 2010), p. 42.

[15] Jia Qinggu, «Learning to Live with the Hegemon: Evolution of China’s Policy toward the US since the End of the Cold War,» p. 395.

[16] Wang Jisi, «China’s Search for a Grand Strategy,» p. 70.

[17] «تانغ جيا شيوان يلتقي مع وزيرة الخارجية الأمريكية،» وكالة شنخوا (20 كانون الثاني/يناير 2003)، <http://news.xinhuanet.com/zhengfu/2003‑01/20/content_697563.htm> (باللغة الصينية)

[18] Michael Swaine, «China’s Assertive Behavior: Part One: On «Core Interests»,» China Leadership Monitor, no. 34 (22 February 2011), p. 8, <http://www.hoover.org/publications/china-leadership-monitor/article/67966>.

[19] «Hu Jintao’s Meets with Prime Minister of Pakistan Aziz,» Xinhua (25 November 2006), <https://goo.gl/0KczKs> (باللغة الصينية).

[20] «Closing Remarks for U.S.-China Security and Economic Dialogue,» U.S. Department of State (28 July 2009), <https://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2009a/july/126599.htm>

[21] «Full Text: China’s Peaceful Development,» Xinhua (6 September 2011), <http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011‑09/06/c_131102329.htm>.

[22] Fravel, «Why Does China Care So Much about the South China Sea? Here are 5 Reasons».

[23] «Essay: China’s Future,» The Economist.

[24] «Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense,» US Department of Defense (January 2012),

<http://www.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf>.

[25] «Rising Risk of South and East China Seas Military Confrontations,» BMI Research (2 June 2015).

[26] المصدر نفسه.

[27] «China Officially Labels Senkakus a «Core Interest»,» Japan Times, 27/4/2013, <http://www.japantimes.co.jp/news/2013/04/27/national/china-officially-labels-senkakus-a-core-interest/#.WGQnpBuLTIU Japan>.

[28] «Full Text: China’s Military Strategy,» Xinhua (26 May 2015), <http://news.xinhuanet.com/english/china/2015‑05/26/c_134271001.htm>.

[29] «قانون الأمن القومي في جمهورية الصين الشعبية،» (1 تموز/يوليو 2015) (باللغة الصينية) <http://www.chinadaily.com.cn/hqcj/zgjj/2015‑07‑01/content_13912103.html>

[30] «Full Text: China’s Policies on Asia-Pacific Security Cooperation,» China’s State Council Information Office (11 January 2017), <http://english.gov.cn/archive/white_paper/2017/01/11/content_281475539078636.htm>.

[31] المصدر نفسه.

[32] Jinghan Zeng, Yuefan Xiao, and Shaun Breslin, «Securing China’s Core Interests: The State of the Debate in China,» International Affairs, vol. 91, no. 2 (March 2015), p. 247.

[33] «China’s «Core Interests» and the East China Sea,» US–China Economic and Security Review Commission (10 May 2013), <http://www.uscc.gov/Research/china%E2%80%99s-%E2%80%9Ccore-interests%E2%80%9D-and-east-china-sea>.

[34] «Anti-Secession Law Adopted by NPC (full text),» China Daily, 14/3/2005, <http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005‑03/14/content_424643.htm>.

[35] «Full Text: China’s Military Strategy,» Ibid.

[36] انتخبت تساي إنغ وين رئيسة لتايوان في كانون الثاني/يناير 2016، لتكون أول امرأة تصل إلى هذا المنصب في هذا البلد. وتتزعم وين البالغة من العمر 60 عاماً الحزب التقدمي الديمقراطي الذي يرغب في الاستقلال عن الصين.

[37] «China Puts the Squeeze on Taiwan,» Stratfor Analysis (December 2016), p. 1.

[38] «Taiwan Relations Act,» US Congress (1 January 1979), <https://www.congress.gov/bill/96th-congress/house-bill/2479>

[39] «Deciphering the Trump Team’s China Policy,» The Economist Intelligence Unit (31 January 2017), <http://country.eiu.com/china>.

[40] «رئيس وزراء الصين يقول إن بكين ستعارض بشكل حازم استقلال تايوان،» وكالة رويترز (5 آذار/مارس 2017)، <http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN16C00R>.

[41] «Trump Signals One China Policy is up for Negotiation,» The Economist Intelligence Unit (12 December 2016), <http://country.eiu.com/china>.

[42] «China Country Monitor,» HIS (1 December 2016), p. 34.

[43] «President’s US Stopover Angers China,» The Economist Intelligence Unit (9 January 2017), <http://country.eiu.com/taiwan> .

[44] «$5 Trillion Meltdown: What If China Shuts Down the South China Sea?,» The National Interest (16 July 2016), <http://nationalinterest.org/blog/5-trillion-meltdown-what-if-china-shuts-down-the-south-china-16996>.

[45] «South China Sea,» The U.S. Energy Information Administration (EIA) (7 February 2013), <http://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?RegionTopicID=SCS>

[46] «China Oil and Gas Report Q2 2017,» BMI Research (April 2017), p. 18.

[47] انظر: «The South China Sea Arbitration: Award of 12 July 2016,» Permanent Court of Arbitration (12 July 2016), <https://pca-cpa.org/en/news/pca-press-release-the-south-china-sea-arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-china/>.

«Statement of the Government of the People’s Republic of China on China’s Territorial Sovereignty and Maritime Rights and Interests in the South China Sea,» Xinhua (12 July 2016), <http://news.xinhuanet.com/english/2016‑07/12/c_135507754.htm>.

[48] Michael D. Swaine, «Chinese Views on the South China Sea Arbitration Case between the People’s Republic of China and the Philippines,» China Leadership Monitor, no. 51 (30 August 2016), <http://carnegieendowment.org/files/CLM51MS.pdf>.

[49] «The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People’s Republic of China),» The Permanent Court of Arbitration (12 July 2016), <http://www.pcacases.com/web/sendAttach/1801>.

[50] «نص مقابلة قناة الجزيرة القطرية مع وزير الخارجية وانغ يي،» وزارة الخارجية الصينية (20 أيار/مايو 2016)، .<http://www.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/P020160520503595477745.pdf>

[51] «Full text of statement of China’s Foreign Ministry on award of South China Sea arbitration initiated by Philippines,» Xinhua (12 July 2016), <http://news.xinhuanet.com/english/2016‑07/12/c_135507744.htm>.

[52] Katherine Morton, «China’s ambition in the South China Sea,» International Affairs, The Royal Institute of International Affairs, vol. 92, no. 4 (July 2016), p. 910.

[53] انظر: «China: Country Report,» Economist Intelligence Unit (January 2017); «Cooperation as a Means to All Ends in the South China Sea,» Stratfor Analysis (26 September 2016); «China Country Monitor,» IHS Global Inc (30 November 2016), and Mira Rapp-Hooper, «Parting the South China Sea,» Foreign Affairs, vol. 95, no. 5, (September/October 2016).

[54] «2017 Annual Forecast: East Asia,» Stratfor (27 December 2016), <https://www.stratfor.com/forecast/2017-annual-forecast-east-asia/east-asia>.

[55] «Too Late to Stop China’s Sea Grab: Houston,» The Australian, 30 January 2017, <http://www.theaustralian.com.au/news/latest-news/too-late-to-stop-chinas-sea-grab-houston/news-story/7b12706c598836cdfecb9ddb85811b7f>.

[56] Bates Gill, «Can Trump Keep his Balance in Asia?» Pac Net, no. 90, Center for Strategic and International Studies (7 December 2016), <https://www.csis.org/analysis/pacnet-90-can-trump-keep-his-balance-asia>.

[57] انظر: «How Should We View China’s Rise?,» Center for Strategic and International Studies, <https://www.csis.org/analysis/how-should-we-view-chinas-rise>.

«North Korea Poses a Clear and Present Danger,» Financial Times, 12/12/2016, and Charlie Campbell, «Kim Jong Un Gets the Last Laugh in North Korea,» Time (15 September 2016), <http://time.com/4494763/north-korea-nuclear-weapon/>.

Minxin Pei, «With an Ally Like North Korea, Does China Need Enemies?,» Fortune (6 January 2016), <http://fortune.com/2016/01/06/ally-china-north-korea-enemies/>.

[58] انظر: «Country Report: China,» The Economist Intelligence Unit (March 2017), <http://country.eiu.com/china>; «Country Report: North Korea,» The Economist Intelligence Unit (February 2017), <http://country.eiu.com/north-korea>, and «2016 Report to Congress,» U.S.-China Economic and Security Review Commission, (16 November 2016), <http://www.uscc.gov/Annual_Reports/2016-annual-report-congress>.

[59] «North Korea Defence and Security Report 2016,» Business Monitor International (BMI) (January 2016), p. 33, and «2016 Report to Congress,» U.S.-China Economic and Security Review Commission, Ibid.

[60] المصدر نفسه.

[61] «Asia Monitor: China and North East Asia,» BMI Research, vol. 23, no. (11 November 2016), p. 12.

[62] «China Country Monitor,» Ibid., pp. 31‑32, and «THAAD Puts Stress Test on Diplomacy,» The Economist Intelligence Unit, (13 January 2017), <http://country.eiu.com/south-korea>.

[63] «نص مقابلة قناة الجزيرة القطرية مع وزير الخارجية وانغ يي،» وزارة الخارجية الصينية (20 أيار/مايو 2016).

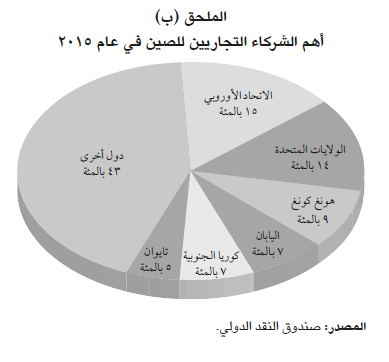

[64] IMF, «Direction of Trade Statistics (DOTS),» <http://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2‑59B2CD424B85>.

[65] المصدر نفسه.

[66] «Japan Country Risk Report, Q2 2017,» BMI Research (April 2017), p. 32.

[67] «Japan’s Textbook Changes Get Failing Grade from Neighbors,» The Wall Street Journal, 7/4/2015, <https://www.wsj.com/articles/japanese-middle-school-textbook-changes-raise-irk-china-south-korea-1428402976>.

[68] Michael D. Swaine, «Chinese Views Regarding the Senkaku/Diaoyu Islands Dispute,» China Leadership Monitor, no. 41 (6 June 2016), <http://www.hoover.org/sites/default/files/uploads/documents/CLM41MS.pdf>.

[69] «China Country Monitor,» Ibid., p. 29.

[70] «Japan Defence and Security Report 2016,» BMI Research (August 2016), p. 41.

[71] «East China Sea,» The U.S. Energy Information Administration (EIA) (17 September 2014), <http://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?RegionTopicID=ECS>.

[72] «China Oil and Gas Report Q2 2017,» Ibid., p. 18.

[73] «Mattis Reaffirms U.S. Alliance with Japan for Years to Come,» Reuters (3 February 2017), <http://www.reuters.com/article/us-japan-usa-southkorea-idUSKBN15J02G>.

[74] «China Country Monitor,» Ibid., p. 31.

[75] «الصين تحث اليابان على وضع رؤية صحيحة للتاريخ في التعليم،» وكالة شنخوا (15 فبراير/شباط 2017)، http://arabic.china.org.cn/txt/2017‑02/15/content_40297730.htm>.>

[76] «تعميم من وزارة التعليم في الصين،» وكالة شنخوا، (باللغة الصينية)، <http://news.xinhuanet.com/politics/2017‑01/11/c_1120284611.htm>.

[77] «Japan Country Risk Report, Q2 2017,» p. 40.

[78] Daniele Ermito, «Beijing Retains South China Sea as Core Interest,» Global Risk Insights (29 February 2016), < http://globalriskinsights.com/2016/02/beijing-retains-south-china-sea-as-core-interest/>.

[79] Yan Xuetong, «China-U.S. Competition for Strategic Partners,» China – US focus (29 October 2016), <http://www.chinausfocus.com/foreign-policy/china-u-s-competition-for-strategic-partners>.

[80] Morton, «China’s ambition in the South China Sea,» p. 910.

[81] المصدر نفسه.

[82] John J. Mearsheimer, «Can China Rise Peacefully?,» The National Interest (25 October 2014), <http://nationalinterest.org/commentary/can-china-rise-peacefully-10204>, and John J. Mearsheimer, «Donald Trump Should Embrace a Realist Foreign Policy,» The National Interest, (27 November 2016), <http://nationalinterest.org/feature/donald-trump-should-embrace-realist-foreign-policy-18502?page=2>.

[83] Anthony H. Cordesman, «Chinese Strategy and Military Modernization in 2016,» Center for Strategic and International Studies (8 December 2016), <https://www.csis.org/analysis/chinese-strategy-and-military-modernization-2016>.

[84] David C. Gompert, Astrid Cevallos, and Cristina L. Garafola, «War with China: Thinking through the Unthinkable,» (5 July 2016), <http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1140.html>.

[85] Graham Allison and Robert Blackwill, «Interview: Lee Kuan Yew on the Future of U.S.- China Relations,» The Atlantic, 5/3/2013, <http://www.theatlantic.com/china/archive/2013/03/interview-lee-kuan-yew-on-the-future-of-us-china-relations/273657/>.

[86] Joseph S. Nye, «The Kindleberger Trap,» Project Syndicate (9 January 2016), <https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-china-kindleberger-trap-by-joseph-s–nye-2017‑01>.

[87] Andrew Scobell and Alireza Nader, «China in the Middle East: The Wary Dragon,» RAND Cooperation, (5 December 2016), p. 10, <http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1229.htmlhttp://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1229.html>.

[88] وانغ جيسي، «التوجه غرباً: استراتيجية الصين الجيوسياسية لإعادة التوازن،» غلوبال تايمز، 17/10/2012، <http://opinion.huanqiu.com/opinion_world/2012‑10/3193760.html>. (باللغة الصينية)

[89] «Chronology of China’s Belt and Road Initiative,» Xinhua (24 June 2016), <http://news.xinhuanet.com/english/2016‑06/24/c_135464233.htm>.

[90] [Non-Traditional Security Blue Book: Report on China’s Non-Traditional Security Studies (2014–2015)], (Beijing: Social Sciences Academic Press, 2015), <https://tinyurl.com/j8hd3jx>.

[91] «In the Trump Era, We Cannot Rule Out War between China and the US, Whether over Trade or Security,» South China Morning Post, 10/2/2017, <https://tinyurl.com/zz6gtl3>.

[92] «Full Text: Development of China’s Transport,» China’s State Council Information Office (29 December 2016), <http://www.scio.gov.cn/zfbps/gqbps/Document/1537417/1537417.htm>.

[93] تم احتساب النسب المئوية لعام 2016 من: «China 2016 LNG Imports,» MEES (27 January 2017), <http://archives.mees.com/issues/1679/articles/54558>; «Chinese Crude Imports 2016 (‘000 B/D),» MEES (27 January 2017), <http://archives.mees.com/issues/1679/articles/54558> and «Comtrade Database,» UN, <https://comtrade.un.org/data/>.

[94] «Chinese Crude Imports 2016,» (‘000 B/D), MEES.

[95] انظر: «Energy Outlook 2035,» BP (25 January 2017), <http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html>; «World Oil Outlook 2016,» OPEC (8 November 2016), <https://goo.gl/BrJ7xI>; «Oil Demand to Keep Growing Past 2040 as Opec Share Nears 50% IEA,» MEES (18 November 2016), <http://archives.mees.com/issues/1670/articles/54398>, and «IEA Warns of Ever-growing Reliance on Middle Eastern Oil Supplies,» Financial Times, 27/7/2016.

[96] انظر: «Oil 2017,» International Energy Agency (6 March 2017), <http://www.iea.org/bookshop/740Market_Report_Series:_Oil_2017>; «Dependence on Foreign Oil up,» China Daily, 20/1/2017), <http://europe.chinadaily.com.cn/epaper/2017‑01/20/content_28006267.htm>; Wang Yilin, «Changes in China,» China Oil and Gas (October 2016), <http://www.coag.com.cn/EN/Y2016/V23/I3/3>; Tian Chunrong, «Oil Import and Export in China,» China Oil and Gas (April 2016), <https://goo.gl/0Igjfe>, and Wang Zhen, Zhang An and Liu Mingming, «China Crude Oil Imports and Oil Market-oriented Reform,» China Oil and Gas (July 2016), <https://goo.gl/7YokQo>.

«China’s Decline in Oil Production Echoes Globally,» Wall Street Journal, 25/8/2016, <https://goo.gl/rNf2AF>; «A $24 Billion China Refinery Sees a Great Future in Plastics,» Bloomberg (20 September 2016), <https://goo.gl/ZSp7xq>; «Low Oil Price Fuels Chinese Imports and Exports,» Wall Street Journal, 3/8/2016, <https://goo.gl/vhzQQG>; «Energy Outlook 2035,» and «Oil Demand to Keep Growing Past 2040 As Opec Share Nears 50% IEA,» Ibid.

[97] Kira Kalinina, «Why China launched a freight train to London via Kazakhstan and Russia,» RBTH (13 January 2017), <https://goo.gl/VYzuWR>.

[98] «Xinhua Insight: «Healthy» Silk Road Leads to Healthier Int’l Cooperation,» Xinhua (19 January 2017), <http://news.xinhuanet.com/english/2017‑01/19/c_135997735.htm>.

Chu Daye, «Blueprint for Continental Cargo Train to Open Markets in Eurasia,» Global Times, 18/10/2016, <http://www.globaltimes.cn/content/1012168.shtml>.

[99] «China Country Monitor,» IHS Global Insight Inc. (December 2016), p. 12.

[100] «Unified Customs Needed to Ease China-EU Rail Pain Points,» (2 February 2017), <https://tinyurl.com/jekklf2>.

[101] Shang-su Wu, «The Limits of China’s «Silk Road» to Europe,» The Diplomat (13 January 2017), <http://thediplomat.com/2017/01/the-limits-of-chinas-silk-road-to-europe/>.

[102] انظر توقعات النمو المستقبلية: «World Economic Outlook Database,» IMF, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/index.aspx>.

[103] «China Trade Report,» HSBC Bank, (December 2016), <https://globalconnections.hsbc.com/united-kingdom/en/tools-data/trade-forecasts/cn>.

[104] المصدر نفسه.

[105] «Full text: China’s Military Strategy,» Ibid.

[106] «China Builds First Overseas Military Outpost,» The Wall Street Journal, 19/8/2016, <http://www.wsj.com/articles/china-builds-first-overseas-military-outpost-1471622690>.

[107] «Containers China’s Year of Expansionism,» Lloyd’s List (20 January 2017), <https://www.lloydslist.com/ll/sector/containers/article547568.ece>.

[108] «SISI Releases 2030 China Shipping Development Outlook,» Shanghai International Shipping Institute (SISI), (4 May 2015), <http://en.sisi-smu.org/index.php?c=article&id=13534>.

[109] المصدر نفسه.

[110] انظر: «Beijing Missile Makers Cash in on Mideast and African Wars,» Financial Times, 28/10/2016; «Chinese UAV Gains Hold in Middle East,» IHS Jane’s Defence Weekly (11 May 2016), <https://goo.gl/3ITLVa>; «China’s BeiDou Navigation Satellite System Targets Global Service around 2020,» Xinhua, <http://usa.chinadaily.com.cn/china/2016‑06/16/content_25732592.htm>; «Kingdom of Saudi Arabia to Launch Remote Sensing Satellite from China,» Saudi Press Agency (20 January 2016), <http://spa.gov.sa/1448523>; «China’s Reported Ballistic Missile Sale to Saudi Arabia: Background and Potential Implications,» US-China Economic and Security Review Commission (16 June 2014), <https://goo.gl/nYnqU9>, and «Saudi Arabia Buys High-tech China Drones,» Arab News (1 September 2016), <https://goo.gl/G5Vjyq>

[111] «The Military Balance 2017: Press Launch,» The International Institute for Strategic Studies (14 February 2017), <https://tinyurl.com/jtfg8tr>.

[112] «Number of Chinese immigrants in Africa rapidly increasing,» China Daily, 14/1/2017, <http://www.chinadaily.com.cn/world/2017‑01/14/content_27952426.htm>

انظر أيضاً: «تقرير: الإمارات الأعلى سرعة في ارتفاع عدد المقيمين الصينيين في الشرق،» وكالة شنخوا (12 كانون الثاني/يناير 2017)، <http://arabic.news.cn/big/2017‑01/12/c_135976465.htm>.

بدعمكم نستمر

إدعم مركز دراسات الوحدة العربية

ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.