طوال مسار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لم تكن المفاوضات من جهة «إسرائيل» قناةً لحلِّ النزاع بقدر ما كانت – في جوهرها – أداةً لإدارة الحرب وإطالة أمدها. فعلى الرغم من تواتر المبادرات والوساطات (قطر، ومصر، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة)، ظلَّ الثابت الوحيد هو التحكُّم الإسرائيلي في إيقاع التفاوض عبر تجزئة الملفات، وتدوير الشروط، وإغراق المسار في تفاصيل أمنية وإنسانية تُستَخدم كأوراق ابتزاز، في حين وفَّرت واشنطن – علنًا أو ضمنًا – غطاءً سياسيًّا ودبلوماسيًّا ولوجستيًّا عطَّل الضغوط الدولية وحمى آلة القتل الجماعي من تكلفة المحاسبة.

تنطلق الورقة من فرضية أن «إسرائيل» انتقلت تكتيكيًّا على ثلاثة أطوار:

(1) قبول صفقات جزئية محدودة تُظهِر «انفتاحًا» تفاوضيًّا.

(2) إغراق هذه الصفقات بالتعديلات والاشتراطات بما يعطِّل تنفيذها ويُكسب الوقت.

(3) الانتقال إلى رفض الصفقات الجزئية والتمسُّك بـصفقة شاملة وفق شروط قصوى (أمنية/سياسية)، وهي صيغة تُعرَض بوصفها «حلًّا نهائيًّا» لكنها تُصمَّم كي لا تتحقق أو لا تُنهي الإبادة فعليًّا.

أولًا: الحِقَب التفاوضية ومسار التحوُّل

1 – الهدنة/التهدئة الإنسانية (24 – 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023): دخلت المفاوضات بوابةً «إنسانيةً» محضة، ارتكزت على وقف نار مؤقت، وتبادل محدود، وممارّ للمساعدات مع قيود على الطيران والتحركات. وعلى الرغم من مظهر المرونة، سلك الاحتلال مبكرًا تكتيك التفلُّت التنفيذي (تقييد الشاحنات للشمال، والتلاعب بترتيبات الحركة)، وهو ما اضطر المقاومة إلى تعليق دفعة تبادل إلى حين الالتزام بالشروط.

انتهت الجولة بـ«نجاح جزئي» في التبادل، ثم انهيار الهدنة سريعًا؛ وهو ما رسَّخ مبكرًا قاعدة أنَّ الحاجات الإنسانية تُدار كأداة ضغط لا بوصفها حقًّا، وأنَّ قبول الاحتلال الجزئي مشروطٌ بقدرته على تفريغه على الأرض.

2 – «إطار باريس» (كانون الثاني/يناير – شباط/فبراير 2024): انتقلت المبادرات إلى قالب تفاوضي أوسع: تهدئة لستة أسابيع، وإطلاق 40 محتجزًا مقابل 400 أسير، وعودة نازحين مقيَّدة بإجراءات أمنية، ورفع وتيرة المساعدات يوميًّا.

قدَّمت المقاومة صيغة «نقبل ولكن»: ربط أي تبادل جوهري بوقف شامل للحرب وانسحاب كامل وإعادة إعمار، وبتضمين مسار سياسي يحصِّن المسجد الأقصى من محاولات التهويد. وقد تعثرت الصيغة مبكرًا بسبب تفاصيل الانسحاب وعودة النازحين، مع تأكيد أن التوسيع الكمي للمساعدات والوعود لا يعوِّض غيابَ الضماناتِ الملزِمةِ لوقف دائم.

3 – مفاوضات القاهرة (شباط/فبراير – آذار/مارس 2024): تتابعت جولات غير مباشرة بحضور رفيع لوسطاء وأجهزة استخبارية، وتمحورت العقبة حول نِسَب التبادل والفئات، وبخاصة الجنود، وقد اقترنت تفاصيل الملف الإنساني بالتفاصيل الأمنية الصِرف التي يحاول الاحتلال فرضها. وانتهت الجولة بلا اختراق، على نحوٍ أكد أن تجزئة الملفات (تبادل/عودة/مساعدات) سمحت بتدوير الخلاف من دون كلفة سياسية على المُعرقِل.

4 – المقترح القطري – المصري (أيار/مايو 2024): قدَّم الوسطاء أول هيكل متكامل ثلاثي المراحل (3×42 يومًا): وقف مؤقت، وانسحابات داخلية متدرجة، وعودة نازحين، و600 شاحنة مساعدات يوميًّا، يليها إعلان وقف دائم وانسحاب كامل، ثم إعمار ورفع حصار بإشراف دولي. وافقت المقاومة، لكنَّ «إسرائيل» رفضت بزعم ابتعاد المقترح من «متطلباتها»، بالتزامن مع التوسع العسكري نحو رفح. هنا برز التحول العلني، من قبول جزئي إلى نسف كامل عندما يقترب من إنتاج أثر ملموس (انسحاب/عودة/رفع حصار).

5 – «مقترح بايدن» (31 أيار/مايو 2024): طُرِحت صيغة ثلاثية المراحل: وقف نار لستة أسابيع مع انسحاب من المناطق المأهولة وتبادلات متدرجة، ثم إطلاق الجميع وانسحاب كامل، فإعمار وتسليم جثامين. طالبت المقاومة بضمانات مكتوبة لوقف دائم وانسحاب كامل وإدراج محور وادي غزة/«نتساريم» ضمن ترتيبات المرحلة الأولى، وبمظلَّة ضامنة أوسع (أممية ودولية). وتعثَّر المسار لتمسُّك «إسرائيل» باشتراطات أمنية من دون تعهُّد نهائي بإنهاء الحرب، فعادت معضلةُ غياب الضمان الملزِم لتُفرغ الورقةَ من مضمونها.

6 – مفاوضات الدوحة (آب/أغسطس 2024): ارتفع فيها منسوب الهندسة التفصيلية للاتفاق: لوائح أسماء، وحق «فيتو» إسرائيلي، وإبقاء وجود عسكري في محور «فيلادلفيا»، وإبعاد فلسطينيين مُفرَج عنهم، ورقابة على العائدين إلى الشمال، وتأجيل الإعمار ورفع الحصار. وقد رأت المقاومة أن الصيغة تعطيلية مقصودة، لأنها تُقنِّن بقاء الاحتلال وتحوِّل «الحاجة الإنسانية» إلى أداة إذعان. فشلت الجولة، وتكرَّست السيطرة الإسرائيلية على المحور الحدودي كذريعة بنيوية لنسف أي أثر سياسي.

7 – جولة أيلول/سبتمبر 2024: تبلورت عقبتان قاطعتان: الإصرار على البقاء في محور «فيلادلفيا»، والخلاف على هوية الأسرى المشمولين، وقد انتهت الجولة إلى الفشل مجددًا، واستقرَّ «فيلادلفيا» كشرط تعطيلي ثابت يبدِّد أيَّ حديث جاد عن انسحاب شامل.

8 – استئناف الوساطة (كانون الثاني/يناير 2025): عاد الوسطاء إلى هيكل «3×42 يومًا» (وقف مؤقت، وانسحابات داخلية، و600 شاحنة، فوقف دائم/انسحاب كامل، ثم إعمار/فتح معابر). وقد تحقَّق اتفاق مرحلي، تلاه استئناف إسرائيلي للعمليات بحجَّة تفاصيل التبادل، ولكن ذلك كان في جوهره تنصُّلًا من استحقاقات المرحلة الثانية من الاتفاق التي تفضي إلى وقف الحرب، إذ بدأت «إسرائيل» تُحيل أية فجوةٍ تنفيذية صغيرة إلى سببٍ كافٍ لإجهاض المسار، وهو ما يثبت أن قبولها الورقي ارتبط بحاجتها إلى خفض عدد الأسرى الأحياء في قطاع غزة فحسب، والعودة إلى العدوان.

9 – مسار ويتكوف الجديد (ما بعد اتفاق كانون الثاني/يناير 2025): عقب انهيار اتفاق كانون الثاني/يناير، دشَّن المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، مسارًا جديدًا تجاوَزَ كل ما ورد في الاتفاق السابق. ارتكز هذا المسار على تبادل عددي كبير بدأ بصيغة «5+1» (خمس من الأسرى الأحياء إضافةً إلى الأسير الأمريكي عيدان ألكسندر)، مقابل تهدئة جزئية ومفاوضات مفتوحة حول وقف الحرب. إلا أن الصياغة المرافِقة جاءت مبهمةً، بما يسمح لـ«إسرائيل» باستئناف الحرب في أية لحظة. ومع تصاعُد النشاط العدواني الإسرائيلي ميدانيًّا، رفع ويتكوف السقف ليقترح إطلاق عشرة أسرى أحياء دفعة واحدة في اليوم الأول.

وهكذا تحوَّل المسار الجديد إلى أرضية التفاوض الرئيسية، متجاوزًا كل ما سبقه من اتفاقات أو مقترحات، لكنه في جوهره مثَّل إجهاضًا صريحًا لمطالب المقاومة الأساسية المتعلقة بالوقف الدائم للنار، والانسحاب الكامل، ورفع الحصار.

طرحت المقاومة رزمة شاملة: تبادل شامل ضمن صفقة واحدة، ووقف دائم، وانسحاب كامل، وإعمار ورفع حصار، وترتيبات حكم مدني/تكنوقراط وضمانات إقليمية/دولية، ولم تلقَ قبولًا أو تفاعلًا حقيقيًّا.

قدَّم ويتكوف صيغة مرحلية قصيرة مع تعديل أجراه الوسطاء ليصبح (تبادل كبير عدديًّا في الأيام الأولى «8 في اليوم الأول و2 في اليوم الأخير» + وقف 60 يومًا + انسحابات موضعية)، مع إمكان استئناف القتال إن لم يُتوصل إلى اتفاق نهائي. قبِلت «إسرائيل» المخطط المرحلي؛ وقدمت المقاومة ردًّا إيجابيًّا مشروطًا بوقف دائم وإشراف أممي وانسحاب إلى خطوط 2 مارس/آذار 2025. فجأة، انهار المسار مع انتقال خطاب الاحتلال (وبرعاية أمريكية) من «إدارة مسار الصفقات الجزئية» إلى رفضه واشتراط «حلٍّ شامل» بمعايير أمنية إسرائيلية، أي شامل مُفرَّغ من مضمون إنهاء الحرب.

ويُظهِر هذا التسلسل أنَّ «إسرائيل» بدأت بقبولٍ مُقيَّد لـ«لجزئي» لإظهار الانفتاح والتخلص من الضغط، ثم أغرقت «الجزئيَّ» باشتراطات وتفاصيل أمنية تُعطِّل أثرَه، قبل أن تنتقل إلى رفضه صراحةً والاشتراط على «شامل» صيغته القصوى تجعل تحقُّقَه إمَّا مستحيلًا وإما بلا أثر على جوهر الصراع (وقف دائم، وانسحاب كامل، ورفع حصار، وإعمار، وعودة النازحين بلا قيود). بذلك، تحوَّل التفاوض نفسه إلى أداة إدارة حرب بحيث يمنح الاحتلال وقتًا ومساحةً ميدانية، ويُنتِج سرديةً تُحمِّل الضحيةَ كلفةَ «التعطيل»، في حين تُدار المطالب الإنسانية كعملة مقايضة لا بوصفها حقًّا غير قابل للمساومة.

ثانيًا: بنية المماطلة الإسرائيلية ووظائفها

منذ اللحظة الأولى لدخول المسار التفاوضي على خط الحرب، تعاملت «إسرائيل» مع أي مقترح بوصفه أداةً لتدوير الوقت، لا جسرًا لحلٍّ حقيقي. فالمماطلة لم تكن عرضًا جانبيًّا، بل إنها جوهر الاستراتيجية التفاوضية الإسرائيلية، ويمكن رصد بنيتها ووظائفها على النحو الآتي:

1 – التجزئة المتعمَّدة للملفات: كان أحد أبرز مظاهر المماطلة تفكيكَ القضايا إلى رزم صغيرة: «هدنة إنسانية»، و«تبادل محدود»، و«ممر مساعدات»، و«عودة جزئية للنازحين». وقد بدا هذا التفكيك في ظاهرِه حرصًا على «التدرُّج الواقعي»، لكنه في الجوهر قد مكَّن «إسرائيل» من التحكم في كل مسار منفردًا، وربط كل تفصيلة بآلية أمنية مرهِقة. والنتيجة أن أي مسار كان يُعطِّل الآخر، بحيث تُدار المفاوضات كسلسلة من العقَد المتشابكة، بدل أن تُقدِّم حلًّا متكاملًا.

2 – تدوير الشروط وإنتاج العقبات: مع كل تقدُّم، تضع «إسرائيل» عقبةً جديدة، فإذا تجاوَز الوسطاء أزمة مفاتيح الأسرى، ظهرت قضية «فيلادلفيا»، ثم محور «موراج»، وإذا ما عولجت مسألة الانسحاب، طُرحت مسألة «هوية المفرَج عنهم» أو «إبعادهم خارج فلسطين»، ضمن موجات متتابعة من الاشتراطات تعكس رغبةً مقصودةً في إبقاء التفاوض معلَّقًا، وهو ما حوَّل المفاوضات إلى مسرح دائم لإنتاج العقبات لا لتجاوزها.

3 – التلاعب بالبعد الإنساني: المساعدات، والإجلاء، والكهرباء، والوقود… كل هذه ملفات تُعدُّ حقوقًا محمية في القانون الدولي الإنساني، وغير قابلة للمقايضة، غير أن «إسرائيل» أعادت تعريفها كعملة تفاوضية، وهو ما حوَّل المطلبَ الإنسانيَّ إلى أداة ابتزاز، وجعل التفاوضَ ذاتَه يضاعِف معاناة المدنيين بدل أن يخفِّفها.

4 – حرق الوقت بوصفه تكتيكًا عسكريًّا: لم يكن الزمن الذي تستهلكه المفاوضات فراغًا، بل استُثمِر ميدانيًّا، وفي كل مدة انتظار كانت «إسرائيل» تستكمل أهدافها العسكرية: التقدم البري، والسيطرة على محاور استراتيجية، وهدم البنية التحتية، وتوسيع نطاق التهجير. هنا تبرز إشكالية كون المفاوضات ليست تجميدًا للنار، بل إنها غطاءٌ زمني لاستمرارها، بحيث يُستخدَم «الأفق السياسي» لتمكين «الواقع الميداني».

5 – تحميل المسؤولية للطرف الفلسطيني: عندما تنهار جولة، تُظهر «إسرائيل» نفسها كطرف «منفتح» قَبِل بالمبادرات، وتُلقِي اللوم على المقاومة كأنها «رافضة للسلام» أو «مُعطِّلة لإطلاق سراح الرهائن»، ضمن معادلة خطابية تنقل التكلفةَ السياسيةَ إلى الضحية، وتَمنح الاحتلالَ قدرةً على تسويق صورته كـ«طالب حلٍّ» بينما يواصل القصف والقتل، وهي وظيفة دعائية بامتياز، تحمي «إسرائيلَ» من الضغط الدولي وتزيد الضغط الشعبي على المقاومة.

تتكوَّن المماطلة الإسرائيلية من بنية مركَّبة عبر تفكيك الملفات، وتدوير الشروط، وتحويل الإنساني إلى ورقة ضغط، واستثمار الزمن ميدانيًّا، وصوغ سردية دعائية تُلقِي اللوم على الضحية. والوظيفة الكاملة لهذه البنية ليست سوى إدامة الحرب بأقل كلفة سياسية ممكنة، بحيث يتحوَّل التفاوض من مسارٍ للإنهاء إلى أداةٍ للإدارة والإطالة.

ثالثًا: الغطاء الأمريكي ودوره في إدامة الحرب

لا يمكن فهم المسار التفاوضي من دون ربطه بالغطاء الأمريكي الذي وفرته واشنطن لـ«تل أبيب»، فمنذ اندلاع الحرب، أدّت الولايات المتحدة دور «الوسيط المعلن»، لكنها في الواقع كانت شريكًا ضامنًا لبقاء يد «إسرائيل» طليقة. وتجلَّى هذا الغطاء عبر أدوات متعددة، وبدعم متواصل في مرحلتين رئاسيتين مختلفتين.

1 – مرحلة إدارة بايدن (تشرين الأول/أكتوبر 2023 – كانون الثاني/يناير 2025): دخلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على خط المفاوضات تحت شعار «وقف إنساني مؤقت» و«صفقات جزئية لبناء الثقة»، لكنها حرصت على أن تبقى الصياغات مرحلية ومرنة بلا ضمانات نهائية.

دبلوماسيًّا، عطَّلت واشنطن أيَّ قرارات ملزِمة في مجلس الأمن يمكن أن توقِف الحرب، واكتفت بمشاريع صاغتها بنفسها تدعم مقترحاتها (كما في مقترح بايدن 31 أيار/مايو 2024).

عسكريًّا، استمرت في مدِّ «إسرائيل» بالسلاح والذخيرة، ووفرت غطاءً لوجستيًّا يعزِّز قدرات الاحتلال على مواصلة الإبادة.

سياسيًّا، قدَّمت سرديةَ «اليوم التالي لغزة» كإطار موازٍ، يركِّز على إعادة ترتيب السلطة الفلسطينية والأمن الإقليمي، بدلًا من معالجة جوهر المأساة وهو وقف الحرب وإنهاء الاحتلال.

وظيفة هذه المرحلة، إبقاء المفاوضات أداة لإدارة الضغط الدولي، لا مسارًا لحلّ، فـ«إسرائيل» بدت كمن يستجيب للوسيط الأمريكي، في حين بقيت شروطُها القصوى حاضرة.

2 – مرحلة إدارة ترامب (من كانون الثاني/يناير 2025 فصاعدًا):

– مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تحوَّل الغطاء إلى رعاية أكثر صراحة للاشتراطات الإسرائيلية.

– قدَّم مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، مقترحات مرحلية (آذار/مارس – تموز/يوليو 2025) تتيح لـ«إسرائيل» وقفًا قصيرًا للنار مقابل تبادل محدود، مع حق استئناف العمليات إن لم تُنجَز صفقة شاملة.

وظيفة المقترحات: كانت مصمَّمة لتعزيز السقف الإسرائيلي، إذ أبقت مسألةَ الانسحاب الكامل أو مسألةَ الرفع الشامل للحصار مؤجَّلتين إلى أجل غير مسمى، في حين منحت «إسرائيلَ» فرصة لإدارة الوقت ميدانيًّا وسياسيًّا.

– الغطاء الخطابي: تبنَّى ترامب خطابًا أكثر انحيازًا، مؤكدًا «حق «إسرائيل» في تحقيق متطلباتها الأمنية»، وهو ما جعل أية صيغة تفاوضية رهينةً لمفهوم أمني إسرائيلي فضفاض.

لكن التحوُّل الأعمق في هذه المرحلة تمثَّل بتبنِّي ترامب خطط التهجير بوصفها خيارًا مشروعًا، وهو ما مثَّل بوابةً رئيسيةً لتشجيع الحكومة الإسرائيلية على رفع سقف مطالبها وطموحاتها في قطاع غزة، كما أن قبوله الضمني بعودة الحرب بعد استعادة جميع الأسرى وفَّر لـ«إسرائيل» إشارةً واضحةً بأن التهجير والتدمير الشامل ليسا خطوطًا حمرًا.

إلى جانب ذلك، انسجم مسار ويتكوف انسجامًا كاملًا مع حاجات الجيش الإسرائيلي على الأرض، إذ بدا وكأنه صُمِّم ليَمنح «إسرائيلَ» المساحة الزمنية والميدانية لاستكمال عمليات عسكرية واسعة، مثل «عربات جدعون» التي رُوِّج لها بوصفها عمليةً حاسمةً تَستكمل التدمير الشامل للبنية المدنية والمقاومة في غزة. وبهذا تحوَّل الدور الأمريكي من مجرد مظلة حماية إلى شريك هجومي مباشر في تمكين استراتيجية الإبادة.

3 – الغطاء بوصفه أداةً استراتيجية: يتجاوز الغطاء الأمريكي الجانب الدبلوماسي ليمثِّل مظلَّة استراتيجية:

تعطيل المحاسبة الدولية، عبر حماية «إسرائيل» في المحافل الأممية.

شرعنة المماطلة، بتبنِّي رواية «التفاصيل العالقة» لتبرير الفشل.

إدارة صورة «إسرائيل» عالميًّا، عبر إظهارها طرفًا «منفتحًا على التفاوض» مقابل «تعنُّت المقاومة».

تمكين الاستمرار العسكري، بمنح «إسرائيل» الوقت والشرعية لمواصلة الهجوم، حتى في لحظات الحديث عن هدنة أو صفقة.

وبهذا يمكن استخلاص أن الغطاء الأمريكي، في مرحلتَي بايدن وترامب كلتيهما، بدا متصلًا في جوهره وإن اختلف في أسلوبه، اعتمد الأول التدوير المرحلي المرن، وقدَّم الثاني الاشتراطات القصوى وتشجيع خطط التهجير بلا مواربة. لكن النتيجة واحدة: توفير مظلَّة سياسية ودبلوماسية وعسكرية جعلت من المفاوضات آلية لتعطيل الضغوط الدولية، وأبقت الباب مفتوحًا أمام «إسرائيل» لمواصلة حرب الإبادة. وبهذا المعنى، لم تكن واشنطن وسيطًا، بل شريكًا استراتيجيًّا في إدامة الحرب ونسف أي مسار حلٍّ حقيقي.

رابعًا: الهدف الإسرائيلي: استمرار الإبادة ونسف مسارات الحل

على امتداد مسار المفاوضات، لم يكن السلوك الإسرائيلي مجرد تشدد تفاوضي، بل جزءًا من استراتيجية متكاملة تَستهدف غايةً واحدة: استمرار الإبادة في قطاع غزة، ونسف أي إمكان لمسار سياسي أو إنساني يُفضي إلى حلٍّ مستدام. ويتجلى ذلك في ثلاثة أبعاد مترابطة:

1 – الإبادة بوصفها خيارًا استراتيجيًّا: منذ بداية الحرب، تعاملت المؤسسة الإسرائيلية مع غزة على أنها ساحة يجب «إعادة هندستها ديمغرافيًّا وجغرافيًّا»، عبر التدمير الواسع والتهجير المنهجي، وخضعت كلُّ المراحل التفاوضية لقاعدة ثابتة: إبقاء آلة الحرب دائرة، بحيث لا يتحول أي اتفاق إلى وقف فعلي أو دائم للعمليات العسكرية، وحتى البنود الإنسانية (الإعمار، وعودة النازحين، والمساعدات) صيغت كامتيازات مشروطة، لا بوصفها حقوقًا غير قابلة للتفاوض.

2 – هندسة «الصفقة المستحيلة»: تدرجت «إسرائيل» من قبول محدود للصفقات الجزئية إلى إفشالها عبر الاشتراطات، ثم إلى رفضها كليًّا والتمسك بما سمّته «الصفقة الشاملة». لكن هذه الصيغة لم تكن صفقة تبادل متوازنة، بل خطة تصفية شاملة وضعتها الحكومة الإسرائيلية عبر ما أعلن مكتب رئيسها بنيامين نتنياهو، أنه «مبادئ خمسة لإنهاء الحرب»:

– نزع سلاح حركة «حماس».

– استعادة جميع المختطفين، أحياءً وأمواتًا.

– نزع سلاح قطاع غزة ككل، وتحويله إلى منطقة منزوعة السلاح بالكامل.

– فرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على القطاع.

– إنشاء إدارة مدنية بديلة لا تضم لا «حماس» ولا السلطة الفلسطينية.

بهذا، يتضح أن «الصفقة الشاملة» لم تُطرَح لإنهاء الحرب، بل لتكريس معادلة إذعان تُجرِّد الفلسطينيين من أدوات المقاومة والسيادة، وتُبقِي غزةَ تحت سيطرة أمنية إسرائيلية مباشرة، تبُقِي البابَ مفتوحًا لمخططات إسرائيلية أكبر وفي مقدمتها استكمال التهجير؛ أي أن السقف التفاوضي قد تحوَّل إلى وصفة لإنهاء القضية الفلسطينية، لا لإنهاء الحرب فقط.

3 – الإبادة الميدانية بوصفها هدفًا فوق التفاوض: بالتوازي مع هذه الاشتراطات، واصلت «إسرائيل» عملياتها العسكرية الكبرى، مثل «عربات جدعون»، التي هدفت إلى التدمير الشامل للبنية التحتية المدنية والمقاومة، وتحولت المفاوضات إلى غطاء سياسي ودبلوماسي لهذه العمليات، لكنها لم تكن يومًا بديلًا منها، فالهدف الإسرائيلي لم يكن استعادة الأسرى أو التوصل إلى تهدئة، بل استخدام التفاوض لتخفيف الضغط الدولي بينما يُستكمل مشروع الإبادة على الأرض.

وتكشف التجربة أن «إسرائيل» لم تتعامل مع المفاوضات على أنها أداة لإنهاء الحرب، بل بوصفها جزءًا من أدواتها. ومع الانتقال من «الصفقات الجزئية» إلى «الصفقة الشاملة»، صار الهدف واضحًا: فرض شروط تصفوية تستهدف هويةَ القطاع وسكانه ونظامه السياسي، مع استمرار آلة الإبادة حتى تتحقق هذه الغايات، وبذلك يصبح التفاوض نفسه وسيلةً لشرعنة الإبادة وإدارتها دوليًّا، لا لإنهائها.

خاتمة

يُظهِر مسار التفاوض في خلال حرب غزة أنَّ العملية لم تكن طريقًا لإنهاء الحرب بقدر ما كانت أداةً موازيةً لإدارتها وإطالتها، فمنذ الهدنة الإنسانية الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وحتى المقترحات الأخيرة في صيف 2025، بقيت «إسرائيل» تمارِس سياسة التلاعب التفاوضي عبر القبول الشكلي للصفقات الجزئية، ثم تعطيلها بالاشتراطات الأمنية، وصولًا إلى رفضها والتمسك بما سُمِّي «الصفقة الشاملة» التي لا تحمل مضمونَ تسوية، بل صيغة تصفوية تعيد إنتاج السيطرة والهيمنة.

لم تكن المماطلة الإسرائيلية مجرَّد تكتيك بل بنية ممنهجة، هدفت إلى كسب الوقت، واستثمار التفاوض غطاءً لعمليات ميدانية كبرى، وتحميل المقاومة تكلفة الانهيار أمام الرأي العام. وفي موازاة ذلك، جاء الغطاء الأمريكي – بنسختيه البايدنية والترامبية – ليَمنح الاحتلالَ شرعيةَ الاستمرار: بايدن عبر تدوير مقترحات مرحلية بلا ضمانات، وترامب عبر تبنِّي خطط التهجير وتكريس الاشتراطات الإسرائيلية القصوى وصولًا إلى مسار ويتكوف الذي وفَّر مساحة زمنية وسياسية لعمليات عسكرية واسعة مثل «عربات جدعون».

وفي العمق، كان الهدف الإسرائيلي ثابتًا: إدامة الإبادة ونسف أي مسار للحل. فالقرارات الرسمية للكابينت الإسرائيلي، ومبادئ إنهاء الحرب، كلُّها تصب في معادلة إذعان فلسطيني؛ أي أن «الصفقة الشاملة» لم تكن أفقًا لإنهاء الحرب بل إطارًا لتصفية غزة سياسيًّا وأمنيًّا وديمغرافيًّا.

وعليه، فإن أية قراءة مستقبلية لمسار التفاوض يجب أن تنطلق من حقيقة أن «إسرائيل» لا ترى فيه وسيلةً للحل، بل جزءًا من أدوات الحرب ذاتها، وأن الغطاء الأمريكي ليس ضمانةً للسلام بل مظلة لإدامة القتل والتدمير.

كتب ذات صلة:

المصادر:

نُشرت هذه المقالة في مجلة المستقبل العربي العدد 561 في تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

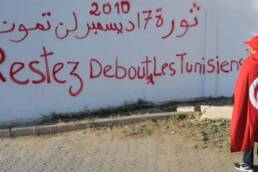

حقوق الصورة محفوظة لوكالة أ ف ب.

أحمد الطناني: كاتب وباحث في الشأن السياسي الفلسطيني من قطاع غزة – فلسطين. كما أنه متدرب سابق في دورة منهجيات إعداد البحوث التي ينظمها مركز دراسات الوحدة العربية.

مركز دراسات الوحدة العربية

فكرة تأسيس مركز للدراسات من جانب نخبة واسعة من المثقفين العرب في سبعينيات القرن الماضي كمشروع فكري وبحثي متخصص في قضايا الوحدة العربية

بدعمكم نستمر

إدعم مركز دراسات الوحدة العربية

ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.